Politik

Mit Beherbergungssteuer auf Irrwegen: Gästebeitrag ist die bessere Alternative!

Die Geschäftsführerin der WirtschaftsförderungRhein-Lahn, Tanja Steeg spricht sich gegen eine Bettensteuer aus und befürwortet einen Gästebeitrag und sie nennt gute Gründe

Die Geschäftsführerin der WirtschaftsförderungRhein-Lahn, Tanja Steeg spricht sich gegen eine Bettensteuer aus und befürwortet einen Gästebeitrag und sie nennt gute Gründe

BAD EMS Seit Monaten bestimmen Diskussionen um leere Kassen in Kommunen und Städten die Medien. Die Erhöhung von Steuern oder deren Einführung ist ein mögliches Mittel um dem entgegenzuwirken. Auch im Rhein-Lahn-Kreis beschäftigen sich einzelne Gremien mit der Einführung einer Beherbergungs- oder Bettensteuer, weiß die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH (WFG), Tanja Steeg, zu berichten.

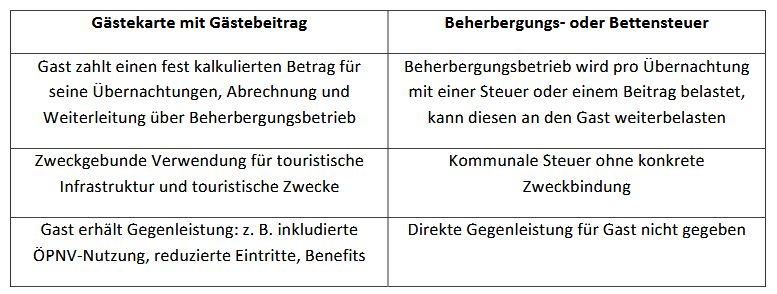

Der Rhein-Lahn-Kreis treibt seit etwa zwei Jahren mit der Unterstützung der WFG das Projekt „Gästekarte Rhein-Lahn-Limes“ voran und steht hierzu mit den hauptamtlichen Bürgermeistern im gesamten Kreis, aber auch mit den Kommunen, Touristikern und Beherbergungsbetrieben im Austausch. „Mit dem Angebot der Einführung einer kreisweiten Gästekarte verfolgen wir, anders als bei der Beherbergungssteuer den Ansatz, dass Gäste einen Gästebeitrag zahlen, dafür aber auch klar definierte Gegenleistungen erhalten. Bei uns im Rhein-Lahn-Kreis wäre das die Nutzung des ÖPNV für die komplette Zeit des Aufenthalts mit der Gästekarte als Ticket sowie vergünstigte Eintritte in Museen, Schwimmbäder, etc.. Gästekarten sind in vielen Urlaubsregionen erprobt und vom Gast akzeptiert“, so Steeg.

„Die Einnahmen aus der Gästekarte verbleiben nach unserem Plan vollständig auf der kommunalen Ebene und sind für touristische Zwecke und Infrastruktur zweckgebunden, die Einführung wird mit voll digitalen Prozessen möglich sein“, ergänzt die Geschäftsführerin, die im Kreis auch für die touristischen Themen mitverantwortlich ist. Steeg ist sich sicher, dass bei der Vielzahl der möglichen Konzepte eine Auseinandersetzung im Detail sinnvoll und wichtig ist.

„Die Bettensteuer oder Beherbergungssteuer ist zwar schnell eingeführt, aber die Einnahmen sind nicht zweckgebunden im Tourismus zu verwenden. Ergo werden die Einnahmen wohl im Tourismus generiert, landen aber in den meisten Fällen im allgemeinen Haushalt zum Stopfen der Löcher“. Anders sehe es aus beim Gästebeitrag. Die Kalkulation sei hier zwar auf der Finanzseite herausfordernder, aber die Verwendung des Gästebeitrags sei zweckgebunden und dürfe, egal wie die Finanzlage sei, nur für die im Kommunalabgabengesetz definierten touristischen Themen verwendet werden. Das sind Infrastruktur, Wanderwege, Tourismusinformation oder Besucherzentrum, Museen oder auch neue Investitionsprojekte im Tourismus, die Investitionskosten verursachen.

Für die derzeit bereits rund 800.000 Übernachtungsgäste im Rhein-Lahn-Kreis sieht Steeg klare Vorteile: „Wir können dem Gast zeigen, was wir mit seinem gezahlten Gästebeitrag für ihn machen. Auch für den Beherbergungsbetrieb bietet das eindeutig Vorteile.“ Insbesondere in einer Region mit Flüssen, dem Rheinsteig oder den Strecken-Radwegen bietet die nach den aktuellen Plänen mit dem ÖPNV gekoppelte Gästekarte Rhein-Lahn-Limes viele Vorteile.

„Mit dem Kanu fahren, mit dem Zug zurück. Rheinsteigetappe wandern, mit dem Zug oder Bus zurück. Hinfahrt an den Limes mit dem Bus und zurück zur Unterkunft per Pedes oder mit dem Fahrrad, das alles geht unkompliziert mit unserer geplanten Gästekarte“, so Steeg.

„Die Position der Touristiker, der DEHOGA und beispielsweise auch des ADAC ist hier sehr klar“, so Steeg, die als Gesellschafterin bzw. im Vorstand der Destinationen Lahntal Tourismusverband e.V., Romantischer Rhein Tourismus GmbH und in der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH involviert ist. „Ein Gästebeitrag gilt als akzeptiert, weil es konkrete Gegenleistungen gibt. Eine Bettensteuer stößt erfahrungsgemäß eher auf Ablehnung.“

Steeg weiß aus der Erfahrung aus bereits 2 Jahren Projektmanagement im Thema Gästebeitrag, dass die Einführung in Rheinland-Pfalz aus vielfältigen Gründen deutlich schwieriger ist als in anderen Bundesländern, trotzdem ist sie sicher: „Die extra Meile für die Gästekarte und den Gästebeitrag zu gehen und diese Option mit Priorität zu prüfen lohnt sich, und zwar für alle Beteiligten. Auch das ist Wirtschaftsförderung, denn es dient auch und vor allem unseren Beherbergungsbetrieben.“ Die WFG bedient sich für das komplexe Thema des Know-how von Fachleuten.

„Juristisch begleiten uns der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Dr. Stefan Meiborg und sein Team, für die Umsetzung in Fläche haben wir ein Beratungsunternehmen an Bord, das deutschland- und europaweit als Marktführer bei Gästekarten gilt“, berichtet Tanja Steeg. Abschließend resümiert die Geschäftsführerin: „Wir glauben, dass die Gästekarte Rhein-Lahn-Limes für die Kommunen in der Gesamtheit eine riesige Chance ist. Wir zahlen die Beratung, begleiten die Prozesse. Kommunale Selbstverwaltung heißt aber auch, dass am Ende die Kommune entscheidet – hoffentlich in Kenntnis aller Möglichkeiten und ihrer Konsequenzen.“

Lahnstein

Landesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Lahnstein

LAHNSTEIN Am vergangenen Samstag fand in der Stadthalle in Lahnstein die Landesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Rheinland-Pfalz statt. Der Kreisverband Rhein-Lahn und die Stadt Lahnstein waren mit einer großen Gruppe von grünen Parteimitgliedern bei der Veranstaltung vertreten.

Anzeige

Anzeige Die Kreisvorsitzenden Yannik Maas und Jutta Niel hatten die Ehre, die Veranstaltung zu eröffnen. In ihrer Eröffnungsrede betonte Jutta Niel die Bedeutung von Fördergeldern für kommunalpolitische Aktivitäten. Sie verwies auf den Fördergeldbescheid, den Lahnstein aus dem ANK-Programm des Bundesumweltministeriums für die Renaturierung des Weihers auf der Lahnhöhe erhalten hat. Dies zeige, was durch Anträge und Fördergelder in der kommunalen Politik möglich ist und ermutige für die anstehende Kommunalwahl.

Die Grünen Rhein-Lahn setzen zusammen mit den Grünen im Land ein Zeichen für kommunale Politik und demokratische Beteiligung

Yannik Maas nahm Bezug auf den schwierigen Wahlkampf im Osten und bat und unterstrich die Bedeutung der Unterstützung und Solidarität für die Grünen im Wahlkampf in Thüringen. Gerade dort ist der Wahlkampf durch die starke Sympathie in der Bevölkerung für die AfD extrem fordernd. Er ermunterte die Parteifreunde und Freundinnen zum Kampf gegen rechtsextreme Tendenzen.

Dann startete die LDV mit verschiedenen Reden zu den Themen Kommunalpolitik, Rechtsextremismus und Europawahl. Jutta Paulus rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin für die Europawahl, Tobias Lindner Staatsminister, Katrin Eder Staatsministerin ,der Landesvorstand mit Nathalie Cramme-Hill und Paul Bunjes und zahlreiche Mitglieder aus dem Bund- und Landesparlament hielten Reden zu den Themen Europa, Außenpolitik, Kommunalpolitik und zum Kampf gegen die Feinde der Demokratie.

Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Christin Sauer aus dem KV Mainz, die in ihrer Rede auf die Problematik im Kommunalwahlkampf gegen den aufkeimenden Faschismus einging. Sie machte deutlich, dass wir uns kurz vor den Kommunalwahlen nicht nur einer aufgeheizten Stimmung gegenübersehen, sondern auch gegen die Verunglimpfung demokratischer Beteiligung. Die Erzählung von “denen da oben”, die angeblich keine Ahnung haben, verfange und diffamiere die Politik an sich. Doch gerade in der kommunalen Politik, die zum Großteil im Ehrenamt stattfinde, seien wir nicht “die da oben”, sondern diejenigen, die wertvolle Zeit neben Job und Familie investieren, um eine bessere Zukunft vor Ort zu gestalten. Sie rief dazu auf, stolz darauf zu sein, was wir als kommunale Politikerinnen und Politiker leisten und dies auch nach außen zu vertreten.

Bündnis 90/Die Grünen Rhein-Lahn schließen sich den Worten von Christin Sauer an und freuen sich auf einen aktiven und engagierten Kommunalwahlkampf. Sie setzen ein Zeichen für kommunale Politik und demokratische Beteiligung und treten entschieden gegen rechte Tendenzen ein (Pressemitteilung: Bündnis 90/die Grünen Lahnstein)

Foto: Bündnis 90/Die Grünen Lahnstein

Foto: Bündnis 90/Die Grünen Lahnstein Politik

SPD Nastätten stellt Stadtratsliste auf: Marco Ludwig als Stadtbürgermeisterkandidat gewählt

NASTÄTTEN In der Mitgliederversammlung am 18.032024 wählten die anwesenden Mitglieder die Kandidaten für das Amt des Stadtbürgermeisters sowie des Stadtrates in der kommenden Kommunalwahl. Der Vorsitzende des Ortsvereines Wolfgang Bärz freute sich, nicht nur Mitglieder der SPD zu begrüßen.

Mit einer großen Einigkeit wurde eine Liste ins Leben gerufen, die sowohl erfahrene Kommunalpolitiker als auch neue Kräfte zur Wahl stellt. Dabei ist es eben sehr erfreulich, dass junge Menschen, auch wenn Sie nicht der Partei angehören, sich für Nastätten engagieren möchten. Das ist gelebte Demokratie.

Frauen in der Kommunalpolitik keine Floskel

Mit rund 40% Frauenanteil auf den ersten zehn Plätzen ist diese Liste aber auch Sinnbild dessen, was in der Gesellschaft auch Platz findet. Frauen sind auf wichtigen Positionen auf dem Vormarsch. Frauen in der Kommunalpolitik sind immer noch unterrepräsentiert – im Arbeitsleben hat sich die Rolle schon stark gewandelt, auch wenn Luft nach oben ist. Hierbei setzt die SPD Blaues Ländchen ein Zeichen und setzt auf einen hohen Anteil kompetenter Frauen.

Anzeige

Anzeige Deshalb gehen wir mit einer hoch motivierten und der Gesellschaft gerecht werdenden Liste ins Rennen um die Plätze im Nastätter Stadtrat. „Ich bin froh, dass die Liste sich so leicht gefüllt hat und wir keine langwierigen Überredungskünste brauchten, um Menschen vor Ort zu motivieren“, so der Fraktionsvorsitzende Gerd Grabitzke. Neben bekannten Gesichtern stellen sich zahlreiche neue Kandidaten dem Votum der Wählerinnen und Wählern.

Hierbei kann die SPD sehr gut platzierte und bekannte Bewerberinnen zählen. Hinter Marco Ludwig tritt Tina Behnert erstmals zur Wahl an. Mit Gerd Grabitzke folgt der jetzige Fraktionssprecher bevor die stellvertretende Vorsitzende des Kindergartenzweckverbandes Sabrina Lenz Platz 4 einnimmt. Wolfgang Bärz und Steffi Michel, beide sind bereits im jetzigen Stadtrat, kandidieren auf den Plätzen 5 und 6.

Auch aus den Neubaugebieten findet sich u.a. Benedikt Friesenhahn wieder und belegt mit Ursula Näther die nächsten Plätze. Dànos Ulbrich, Günter (Sammy) Soukup, Stephan Kratz, Jochen Zöller, Dr. Niko Näther und Silke Bärz verfügen bereits über mehrjährige Erfahrungen aus den Ausschüssen und dem Stadtrat. Sie wollen dies auch zukünftig tun.

Marco Ludwig als Stadtbürgermeisterkandidat gewählt

Sophia Seitz, bekannt als Freie Rednerin, stellt sich erstmals den Wählerinnen und Wählern. Es folgen Stefan Janzen, Beigeordneter der Stadt, Stephan Schmelz und Lukas Leitz. Die Liste komplettieren Detlev Schurwanz und Holger (Beppo) Weinmann, die sich beide ebenfalls in den verschiedensten Bereichen schon viele Jahre für die Stadt engagiert haben.

Mit der Stadtratsliste stand auch die Wahl zum Stadtbürgermeisterkandidat an. „Unser Bürgermeister ist nicht nur Verwaltungsfachmann, sondern hat trotz der enorm krisengeschüttelten Zeit unheimlich viel bewegt. Egal ob Verwaltung, KiTa, Gesundheitswesen, Wohnraum oder als Krisenmanager – er hat sich als Macher für die Stadt etabliert und daher gibt es keinen Zweifel, dass er weiter für uns aktiv sein soll“, hebt der Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Bärz den Kandidaten in seiner Rede hervor.

Seit der letzten Wahl 2019 ist Marco Ludwig Stadtbürgermeister im Mittelpunkt des Blauen Ländchens. Seit 1979, dem Amtsantritt von Karl Peter Bruch, ist er der dritte sozialdemokratische Bürgermeister in Nastätten. Dabei spricht die Entwicklung des Mittelzentrums für sich.

Dementsprechend eindeutig war auch das Wahlergebnis. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen und bin wirklich sehr motiviert, unsere Stadt weiter zu entwickeln. Viel ist getan, aber es gibt noch viel zu tun. Das möchte ich gerne weiter anpacken“, bedankt sich Marco Ludwig beim Ortsverein.

Der SPD OV Nastätten hofft auf eine rege Wahlbeteiligung bei der „Mutter aller Wahlen“, die zusammen mit der Europawahl stattfindet.

„Eines ist mir wichtig: Bitte nehmen Sie ihr Stimmrecht wahr und gehen Sie wählen. Es ist das demokratische Grundrecht und wir sehen, was in Ländern, in denen dies nicht so ist, passiert. Kommunalwahl und Europawahl. Ein Pflichttermin für Demokratinnen und Demokraten“, so Stefan Janzen, Stadtrat und Beigeordneter, mit einem Appell an die Wählerschaft (Pressemitteilung: SPD Nastätten).

Foto: SPD Nastätten

Foto: SPD Nastätten Lahnstein

SPD Lahnstein hofft auf schnelle Umsetzung des Windkraftprojekts

LAHNSTEIN Die SPD begrüßt die Unterzeichnung der Gestattungsverträge für das Gemeinschaftsprojekt Windpark Lahnhöhe zwischen der Stadt Lahnstein, den Gemeinden Becheln, Frücht und Schweighausen der VG Bad Ems-Nassau und der Energieversorgung Mittelrhein. “Wir hoffen, dass das Ziel, bereits 2028 die insgesamt 16 Windkraftanlagen ans Netz zu bringen, auch wirklich erreicht wird”, wünschen sich die SPD OV-Vorsitzende, Judith Ulrich und Jochen Sachsenhauser. Die Windräder sollen eine Nabenhöhe von rund 180 Meter haben und insgesamt ca. 270 Meter hoch sein. “Um den ambitionierten Zeitplan des Projekts so schnell wie möglich umzusetzen, müssen alle Akteure konstruktiv an der Umsetzung mitarbeiten”, betont SPD Umweltexperte Matthias Boller. Wichtig ist der SPD Lahnstein die Möglichkeit einer direkten Bürgerbeteiligung, damit neben der Stadt Lahnstein, die bis zu 2 Millionen Euro Pacht pro Jahr erhält, alle von dem Projekt profitieren. Um einen guten Klima- und Naturschutzeffekt zu erreichen, muss das Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden können, weil dann auch durch die klimaschonende Stromerzeugung für umgerechnet ca. 200.000 Menschen ein wirklicher Beitrag zur Reduktion der Klimaerwärmung geleistet werden kann.

Anzeige

Anzeige „Die SPD möchte einen nachhaltigen Beitrag zu geschlossenen Stoffströmen leisten, damit wir eine ökologisch stabile Basis und den sozialen Frieden erhalten”, betonen die stellvertretenden SPD OV-Vorsitzenden Perry Golly und Markus Graf. Aufgrund der zunehmend instabilen weltpolitischen Lage wird es immer wichtiger, autarke regionale, nachhaltige und stabile Energie-, Rohstoff- und Wirtschaftskreisläufe zu schaffen, um globale Abhängigkeiten zu reduzieren. Dadurch werden auch sichere Arbeitsplätze geschaffen und die Klimaerwärmung verlangsamt.

-

Allgemeinvor 2 Jahren

Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 3 Jahren

VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Koblenzvor 2 Jahren

Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Schulenvor 2 Jahren

Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Gesundheitvor 1 Jahr

Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!

-

Gesundheitvor 2 Monaten

Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!

-

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt

-

Lahnsteinvor 1 Jahr

Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an