Lahnstein

Lange Verhandlungen zum ersten Brückenbau in Lahnstein

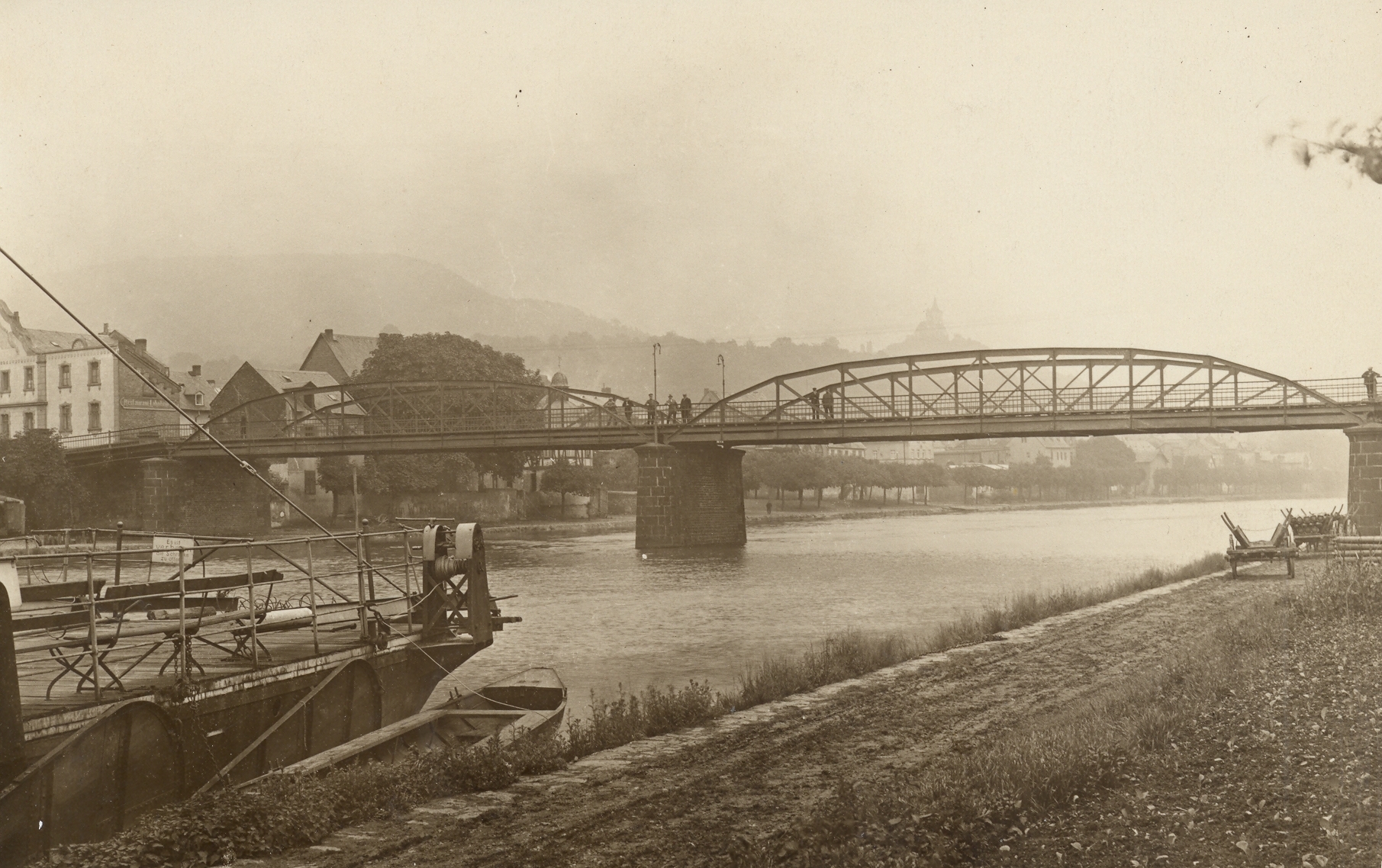

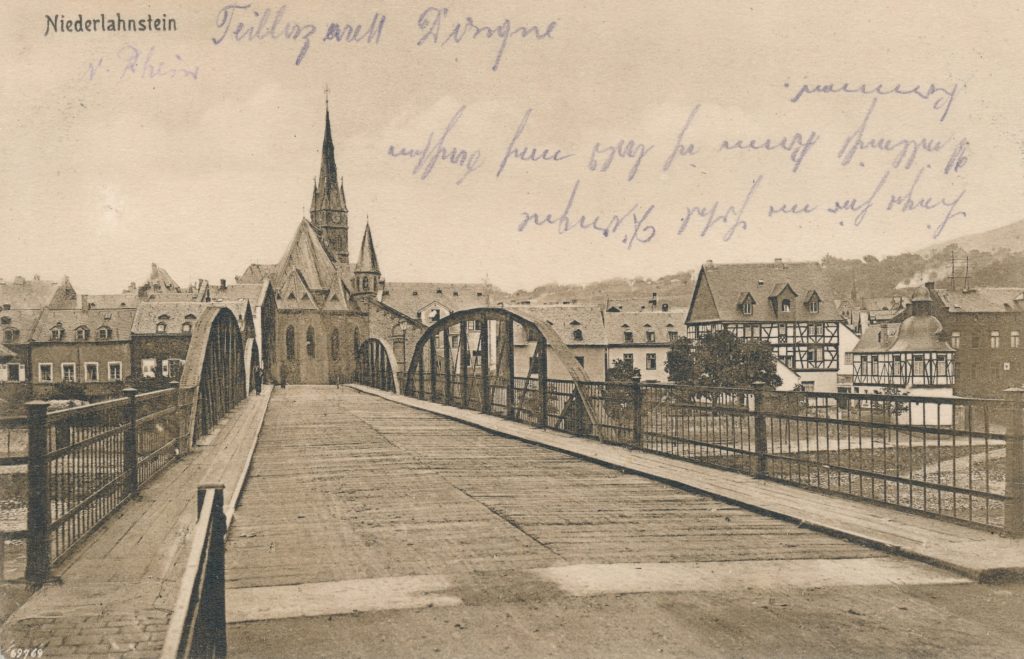

Blick über die Brücke nach Niederlahnstein (Ansichtskarte gelaufen 1917, Sammlung Hamm)

Blick über die Brücke nach Niederlahnstein (Ansichtskarte gelaufen 1917, Sammlung Hamm)

LAHNSTEIN Die Lahnsteiner Straßenbrücke über die Lahn, die seit 2008 nach Ehrenbürger Rudi Geil benannt ist, stellt seit 1873 die physische Verbindung zwischen Nieder- und Oberlahnstein her: Sie ist sowohl ein Gemeinschaftsprojekt und damit ein gemeinsames Stück Geschichte der historisch rivalisierenden Städte als auch Basis für ein Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Bürger, die politisch erst seit 1969 vereint sind.

Historisch war die Lahn nicht nur eine geographische, sondern auch eine politische Grenze. Niederlahnstein gehörte über viele Jahrhunderte zum Kurfürstentum Trier, während Oberlahnstein der nördlichste Vorposten des Kurfürstentums Mainz war. Die politische Grenze stellte neben den Zollstreitigkeiten auch eine faktische Hürde für einen Brückenbau dar, da beide Städte sich nicht zusammengehörig fühlten und an einer Brücke nicht interessiert waren. Einzige Möglichkeit zur Überquerung der Lahn war die Nutzung einer Fähre, die seit dem 17. Jahrhundert regelmäßig verkehrte. An ihren Standort erinnert heute der Straßenname „Fährweg“.

Mit der Gründung des Herzogtums Nassau 1806 änderte sich die politische Situation beider Städte grundlegend; nun standen sowohl Ober- als auch Niederlahnstein unter nassauischer Landesherrschaft. Ein erstes Interesse an einem Brückenbau kann für 1851 nachgewiesen werden, als hierzu Gespräche zwischen Niederlahnstein und der Nassauischen Landesregierung stattfanden.

Blick über die Brücke nach Niederlahnstein (Ansichtskarte gelaufen 1917, Sammlung Hamm)

Erste feste Verbindung im Bereich der heutigen Stadt Lahnstein wurde allerdings die stromabwärts, mündungsnah gelegene Eisenbahnbrücke. Der Vorvorgänger der heutigen Bahnbrücke wurde 1862/63 erbaut und war allein der Nutzung durch die nassauische Staatsbahn vorbehalten. Jedoch verwendete die Eisenbahngesellschaft für den Materialtransport als hölzernes Hilfskonstrukt zwischen Fährweg und Bodewigstraße eine Brücke mit fünf Pontons, die auch öffentlich für Personen und Fuhrwerke nutzbar war – wenn auch eingeschränkt, denn als Schwimmbrücke musste sie immer dann, wenn der Schiffsverkehr auf der Lahn dies nötig machte, getrennt werden. Die Fahrbahn lag drei Meter über dem Wasserspiegel. Bei Hochwasser und Eisgang wurde sie in den Hafen gebracht und die alte Fähre vorübergehend wieder genutzt. Nach Inbetriebnahme der Bahnbrücke wurde sie endgültig abgebaut.

Ein Kaufangebot lehnten beide Gemeinderäte ab, da ihr Ziel der Bau einer festen Straßenbrücke war. Sie hofften auf eine kostenlose Straßenverbindung in Form einer kombinierten Eisenbahn- und Straßenbrücke, die die nassauische Regierung jedoch nicht zahlen wollte. Die Behörde erklärte die Straßenbrücke zu einer Angelegenheit von lediglich örtlicher Bedeutung und argumentierte außerdem, eine Straße in Verbindung mit der Eisenbahnbrücke liege zu weit vom Niederlahnsteiner Ortskern entfernt und sei wegen des hohen Bahndamms auch nur schwer an das vorhandene Straßennetz anzuschließen.

Die Gemeinderäte gaben ihre Hoffnung auf eine vom Staat finanzierte Brücke nicht auf und wandten sich an ihren Landesherrn Herzog Adolph. Sie trugen ihm vor, dass die Straßenverbindung über die Lahn keineswegs eine Sache von lokaler Bedeutung sei. Die beiden Lahnsteins, „deren Zusammenschluss sicher bald kommen werde“, seien auf dem Weg, ein bedeutendes Wirtschaftszentrum des Herzogtums zu werden. Daher müsse der nassauische Staat die Kosten für den Brückenbau übernehmen. Doch ihnen wurde entgegnet, dass die Kassen von beiden Lahnstein gut gestellt seien und man daher durchaus, wie Bad Ems, für seine Brücke 80.000 Gulden aufbringen könnten.

Die Verhandlungen stockten bis der 1864 gegründete Lahnsteiner Brückenbauverein die Bereitschaft zeigte, auf die Vorstellungen der Wiesbadener Behörde einzugehen. Es wurde ein kleiner staatlicher Zuschuss zugesagt und den Städten das Recht eingeräumt, Brückengeld zur Refinanzierung zu erheben. An dieses Konzept hielten sich auch die seit 1866 zuständigen preußischen Behörden. Doch erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 konnte eine endgültige Einigung hinsichtlich der Finanzierung erzielt werden. Die preußische Staatskasse schien durch die französischen Reparationszahlungen gut gefüllt, sodass die Wiesbadener Behörde 35.000 Taler bewilligte. Die restliche Bausumme von 50.000 Talern teilten sich Nieder- und Oberlahnstein zu gleichen Teilen. Beiden Städten wurde zugestanden, für einen Zeitraum von 40 Jahren Brückengeld zu erheben, um damit die aufgenommenen Kredite zu tilgen und den entstehenden Unterhaltungsaufwand abzudecken.

Die Frage nach dem Standort der Brücke wurde so gelöst, dass auf Niederlahnsteiner Seite die geschlossene Häuserreihe zwischen Kirchplatz und Lahnufer für die Brückenauffahrt durchbrochen und in Oberlahnstein die Brückenstraße neu angelegt und als Damm auf den südlichen Brückenkopf ausgerichtet wurde. Am 08. Februar 1873 wurde die Brücke feierlich eröffnet.

1927, 1947 und 1997 folgten Neubauten. Das Stadtarchiv Lahnstein wird in den folgenden vier Folgen der Serie „Lahnstein hat Geschichte“ diese vier Brückenkonstruktionen vorstellen und in den historischen Kontext stellen.

Lahnstein

Am Boys Day interessante Eindrücke bei der Caritas gesammelt

RHEIN-LAHN/WESTERWALD Ausbildungsberufe im sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich stehen bei männlichen Jugendlichen eher selten auf der Liste möglicher Berufswünsche. Der Boys’Day – der sogenannte „Jungen-Zukunftstag“ – will das ändern. Einen Tag lang haben Jungs an diesem Tag die Möglichkeit, Berufsfelder zu erkunden, in denen Männer bisher eher wenig vertreten sind – allen voran in Bereichen wie Erziehung, Soziales und Gesundheit. Auch der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn beteiligt sich regelmäßig an dem bundesweiten Aktionstag und gab auch in diesem Jahr wieder Schülern ab der 7. Klasse Gelegenheit, unterschiedliche Berufe sowie den Alltag in einer sozialen Einrichtung kennenzulernen.

Anzeige

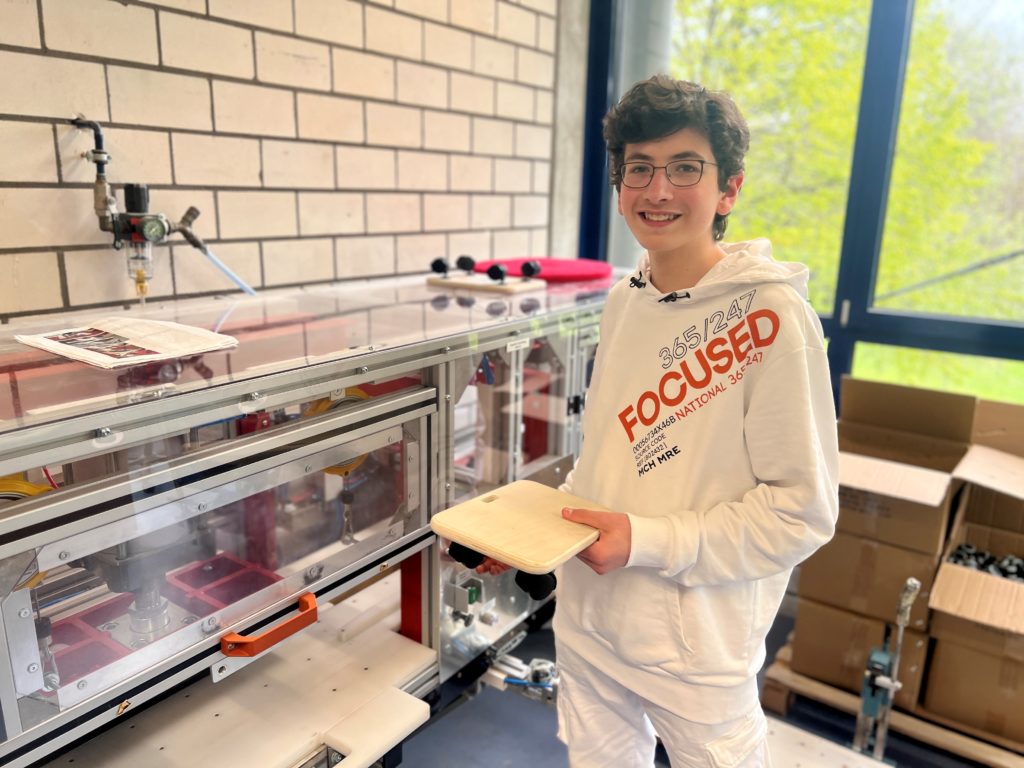

Anzeige „Ich war neugierig, wie so ein Tag in einer Caritas-Werkstatt aussieht“, nannte Bulcsú Bóna den Grund für seine Teilnahme am Boys’Day 2024. Der 14-jährige Montabaurer besucht die 8. Klasse am Raiffeisen-Campus in Dernbach und hatte bereits im vergangene Jahr erste Boys’Day-Erfahrungen gesammelt. In diesem Jahr hatte er sich gezielt für die Caritas-Werkstätten in Montabaur entschieden. „Ich kannte die Einrichtung, bisher allerdings nur von außen“, sagt Bulcsú, der zuvor kaum Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung sammeln konnte.

Berührungsängst hatte er keine: „Alle haben mich super freundlich aufgenommen. Ich durfte an mehreren Stationen reinschnuppern und war erstaunt über die umfangreichen Aufgaben, die hier geleistet werden“, zog der 14-Jährige nach der Hälfte des Tages ein erstes Zwischenfazit. Seine berufliche Zukunft sieht er nicht im sozialen Bereich: „Nach der Schule will ich gerne studieren, am liebsten was mit Finanzen und Wirtschaft“, hat Bulcsú klare Ziele. „Ich könnte mir aber vorstellen, mich später mal ehrenamtlich zu engagieren“, ergänzt er und berichtete, dass er die Caritas sogar schon mal mit Geld- und Sachspenden unterstützt hat.

Schüler schnupperten einen Tag lang in verschiedene soziale Berufe rein

Interessante Eindrücke sammelte auch Felix Schwarz im Betrieb der Caritas-Werkstätten in Lahnstein. „Man merkt sofort, dass die Beschäftigten sehr viel Spaß an der Arbeit haben“, sagte der 14-jährige Schüler aus Eitelborn. Nach einem Einführungsgespräch startete er seinen Boys’Day in der Ergotherapie, ehe er später auch die Möglichkeit hatte, im Bereich „Verpackung und Montage“ reinzuschnuppern. Begeistert zeigte sich Felix insbesondere von der Atmosphäre am Arbeitsplatz: „Hier herrscht eine tolle, sehr harmonische Stimmung. Jeder mag hier jeden.

Der 14-jährige Bulcsú Bóna absolvierte seinen Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Montabaur. Für den Schüler vom Raiffeisen-Campus in Dernbach war der Tag sehr abwechslunsgreich: „Ich kann das jedem nur empfehlen, mal am Boys’Day teilzunehmen“, zog Bulcsú seine Bilanz. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch

Der 14-jährige Bulcsú Bóna absolvierte seinen Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Montabaur. Für den Schüler vom Raiffeisen-Campus in Dernbach war der Tag sehr abwechslunsgreich: „Ich kann das jedem nur empfehlen, mal am Boys’Day teilzunehmen“, zog Bulcsú seine Bilanz. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch Das macht richtig Spaß“, fühlte sich der Schüler sichtlich wohl bei seinem Schnuppertag in Lahnstein. Als in der Schule Werbung für den Aktionstag gemacht wurde, war Tim Abrahiem (15) aus Hachenburg sofort begeistert und meldete sich freiwillig. Über die Boys’Day-Website suchte er nach dem geeigneten Platz und wurde schließlich in den Caritas-Werkstätten in Rotenhain fündig. „Das klang einfach super interessant. Es hat mich gereizt, die Arbeit in einer solchen Einrichtung kennenzulernen“, nannte Tim die Beweggründe für seine Entscheidung. Der begeisterte Musiker besucht das Landesmusikgymnasium in Montabaur und absolviert derzeit unter anderem eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker. Überrascht war der 15-Jährige vor allem von den vielfältigen Aufgaben in einer Caritas-Werkstatt.

„Ich finde es toll, dass Menschen mit Beeinträchtigung auf diese Weise die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht wird. Vor allem spielt die Art und Stärke der Beeinträchtigung keine Rolle, für jeden gibt es eine entsprechende Aufgabe, auf jeden wird individuell eingegangen“, schwärmte Tim von seinen Eindrücken. Berührungsängste hatte auch der junge Hachenburger keine: „Alle sind freundlich und nett. Hier herrscht vor allem ein großes Gemeinschaftsgefühl, jeder unterstützt jeden.“ Seine berufliche Zukunft lässt er noch offen: „Ich könnte mir was im Bereich Architektur oder im Ingenieurwesen vorstellen; Städteplanung finde ich sehr spannend“, sagte Tim, der seine große Leidenschaft Musik später eher nur nebenberuflich ausleben möchte. Bei einem ist er sich aber sicher: „Beim Boys’Day 2025 bin ich auf jeden Fall wieder dabei!

Tim Abrahiem aus Hachenburg ist – wie er selbst sagte – immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Daher hatte er sich für den Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Rotenhain entschieden. „Der Tag war super interessant, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt – und das Essen war auch richtig lecker“, zog er ein rundum positives Fazit. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch

Tim Abrahiem aus Hachenburg ist – wie er selbst sagte – immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Daher hatte er sich für den Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Rotenhain entschieden. „Der Tag war super interessant, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt – und das Essen war auch richtig lecker“, zog er ein rundum positives Fazit. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch Lahnstein

Landesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Lahnstein

LAHNSTEIN Am vergangenen Samstag fand in der Stadthalle in Lahnstein die Landesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Rheinland-Pfalz statt. Der Kreisverband Rhein-Lahn und die Stadt Lahnstein waren mit einer großen Gruppe von grünen Parteimitgliedern bei der Veranstaltung vertreten.

Anzeige

Anzeige Die Kreisvorsitzenden Yannik Maas und Jutta Niel hatten die Ehre, die Veranstaltung zu eröffnen. In ihrer Eröffnungsrede betonte Jutta Niel die Bedeutung von Fördergeldern für kommunalpolitische Aktivitäten. Sie verwies auf den Fördergeldbescheid, den Lahnstein aus dem ANK-Programm des Bundesumweltministeriums für die Renaturierung des Weihers auf der Lahnhöhe erhalten hat. Dies zeige, was durch Anträge und Fördergelder in der kommunalen Politik möglich ist und ermutige für die anstehende Kommunalwahl.

Die Grünen Rhein-Lahn setzen zusammen mit den Grünen im Land ein Zeichen für kommunale Politik und demokratische Beteiligung

Yannik Maas nahm Bezug auf den schwierigen Wahlkampf im Osten und bat und unterstrich die Bedeutung der Unterstützung und Solidarität für die Grünen im Wahlkampf in Thüringen. Gerade dort ist der Wahlkampf durch die starke Sympathie in der Bevölkerung für die AfD extrem fordernd. Er ermunterte die Parteifreunde und Freundinnen zum Kampf gegen rechtsextreme Tendenzen.

Dann startete die LDV mit verschiedenen Reden zu den Themen Kommunalpolitik, Rechtsextremismus und Europawahl. Jutta Paulus rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin für die Europawahl, Tobias Lindner Staatsminister, Katrin Eder Staatsministerin ,der Landesvorstand mit Nathalie Cramme-Hill und Paul Bunjes und zahlreiche Mitglieder aus dem Bund- und Landesparlament hielten Reden zu den Themen Europa, Außenpolitik, Kommunalpolitik und zum Kampf gegen die Feinde der Demokratie.

Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Christin Sauer aus dem KV Mainz, die in ihrer Rede auf die Problematik im Kommunalwahlkampf gegen den aufkeimenden Faschismus einging. Sie machte deutlich, dass wir uns kurz vor den Kommunalwahlen nicht nur einer aufgeheizten Stimmung gegenübersehen, sondern auch gegen die Verunglimpfung demokratischer Beteiligung. Die Erzählung von “denen da oben”, die angeblich keine Ahnung haben, verfange und diffamiere die Politik an sich. Doch gerade in der kommunalen Politik, die zum Großteil im Ehrenamt stattfinde, seien wir nicht “die da oben”, sondern diejenigen, die wertvolle Zeit neben Job und Familie investieren, um eine bessere Zukunft vor Ort zu gestalten. Sie rief dazu auf, stolz darauf zu sein, was wir als kommunale Politikerinnen und Politiker leisten und dies auch nach außen zu vertreten.

Bündnis 90/Die Grünen Rhein-Lahn schließen sich den Worten von Christin Sauer an und freuen sich auf einen aktiven und engagierten Kommunalwahlkampf. Sie setzen ein Zeichen für kommunale Politik und demokratische Beteiligung und treten entschieden gegen rechte Tendenzen ein (Pressemitteilung: Bündnis 90/die Grünen Lahnstein)

Foto: Bündnis 90/Die Grünen Lahnstein

Foto: Bündnis 90/Die Grünen Lahnstein Lahnstein

SPD Lahnstein hofft auf schnelle Umsetzung des Windkraftprojekts

LAHNSTEIN Die SPD begrüßt die Unterzeichnung der Gestattungsverträge für das Gemeinschaftsprojekt Windpark Lahnhöhe zwischen der Stadt Lahnstein, den Gemeinden Becheln, Frücht und Schweighausen der VG Bad Ems-Nassau und der Energieversorgung Mittelrhein. “Wir hoffen, dass das Ziel, bereits 2028 die insgesamt 16 Windkraftanlagen ans Netz zu bringen, auch wirklich erreicht wird”, wünschen sich die SPD OV-Vorsitzende, Judith Ulrich und Jochen Sachsenhauser. Die Windräder sollen eine Nabenhöhe von rund 180 Meter haben und insgesamt ca. 270 Meter hoch sein. “Um den ambitionierten Zeitplan des Projekts so schnell wie möglich umzusetzen, müssen alle Akteure konstruktiv an der Umsetzung mitarbeiten”, betont SPD Umweltexperte Matthias Boller. Wichtig ist der SPD Lahnstein die Möglichkeit einer direkten Bürgerbeteiligung, damit neben der Stadt Lahnstein, die bis zu 2 Millionen Euro Pacht pro Jahr erhält, alle von dem Projekt profitieren. Um einen guten Klima- und Naturschutzeffekt zu erreichen, muss das Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden können, weil dann auch durch die klimaschonende Stromerzeugung für umgerechnet ca. 200.000 Menschen ein wirklicher Beitrag zur Reduktion der Klimaerwärmung geleistet werden kann.

Anzeige

Anzeige „Die SPD möchte einen nachhaltigen Beitrag zu geschlossenen Stoffströmen leisten, damit wir eine ökologisch stabile Basis und den sozialen Frieden erhalten”, betonen die stellvertretenden SPD OV-Vorsitzenden Perry Golly und Markus Graf. Aufgrund der zunehmend instabilen weltpolitischen Lage wird es immer wichtiger, autarke regionale, nachhaltige und stabile Energie-, Rohstoff- und Wirtschaftskreisläufe zu schaffen, um globale Abhängigkeiten zu reduzieren. Dadurch werden auch sichere Arbeitsplätze geschaffen und die Klimaerwärmung verlangsamt.

-

Allgemeinvor 2 Jahren

Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 3 Jahren

VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Koblenzvor 2 Jahren

Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Schulenvor 2 Jahren

Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Gesundheitvor 1 Jahr

Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!

-

Gesundheitvor 2 Monaten

Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!

-

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt

-

Lahnsteinvor 1 Jahr

Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an