Montabaur

Oberelbert schützt den Wiesenknopf-Ameisenbläuling

OBERELBERT Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist ein ganz besonderer Schmetterling und deshalb streng geschützt. Er liebt feuchte Wiesen und Auengebiete, so wie seine Wirtspflanze, der Große Wiesenknopf. Ideale Bedingungen findet der seltene Falter bei Oberelbert im Stelzenbachtal. Deshalb hat die Ortsgemeinde beschlossen, sich am Artenschutzprojekt der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (kurz SNU) zu beteiligen und den Großen Wiesenknopf anzupflanzen. Rund 20 Kinder aus dem Dorf nahmen an der Pflanzaktion teil, zwei Landwirte stellten Grünflächen zur Verfügung.

Auf den ersten Blick sind die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge unscheinbare kleine Falter, die ein wenig blau schimmern. Wie kompliziert ihr Leben ist, lässt sich schon am Namen ablesen, denn sie brauchen den Großen Wiesenknopf und bestimmte Ameisen zum Leben und für die Fortpflanzung (siehe Infokasten). Wer so hohe Ansprüche an sein Lebensumfeld hat, kann nur in einer intakten Natur überleben. „Wir sind stolz, dass der Wiesenknopf-Ameisenbläuling bei uns anzutreffen ist. Ein wahrer Schatz in der Natur. Insofern war es für uns im Ortsgemeinderat klar, dass wir uns an dem Artenschutzprojekt der SNU beteiligen wollen“, berichtet Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach. Zuvor hatte die SNU untersucht, wo der Falter in Rheinland-Pfalz vorkommt, und die entsprechenden Orts- und Verbandsgemeinde angeschrieben, um sie auf das Projekt aufmerksam zu machen. „Wir haben also gemeindliche Flächen gesucht, wo wir den Großen Wiesenknopf anpflanzen können, um den Lebensraum des Schmetterlings zu sichern. Zwei kleine Flächen beim Pumptrack und eine Streuobstwiese Richtung Stelzenbachtal eignen sich dafür“, so Stendebach. „Außerdem wollen sich zwei Landwirte an dem Projekt beteiligen und ihre Wiesen bläulingsgerecht pflegen.“ Nach einem Aufruf im Wochenblatt hatten sich schnell 20 Kinder im Grundschulalter gefunden, die bei der Pflanzaktion für den Großen Wiesenknopf mitmachen wollten.

Die Pflanzaktion wurde von der Projektassistentin Linda Müller von der SNU geleitet, unterstützt von Aglaia Abel, die als Landschaftspflegerin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur arbeitet. Neben den Kindern nahmen einige Eltern und Großeltern teil, auch Ortsbürgermeister Stendebach war dabei. Zunächst erklärte Linda Müller den Teilnehmern den komplizierten Lebenszyklus des Wiesenknopf-Ameisenbläulings und seine Bedeutung für die Natur. „Wir nennen solche Lebewesen auch Schirmarten.

Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist ein echter Lebenskünstler (Bild: Stiftung Natur und Umwelt)

Wenn ihr Lebensraum geschützt ist, werden alle andere Arten, die auch dort leben, mit geschützt. Der Bläuling spannt also einen Schutzschirm für alle auf. So wird die Biodiversität gefördert.“ 80 Setzlinge des Großen Wiesenknopfs hatte Müller mitgebracht und sie erklärte, worauf es beim Einpflanzen ankommt: „Das Loch sollte etwa so tief sein, wie das Gras rundherum hoch ist. Vorsicht beim Einsetzen, damit die zarten Stiele nicht abgeknickt werden. Da hält man die Hand drunter“, zeigte sie den Kindern. So gerüstet zogen die Kinder mit kleinen Spaten und Schaufeln los. Nach nicht einmal zwei Stunden war die Arbeit erledigt. „Bei der Pflege der Flächen muss man ein paar einfache Regeln beachten: Die Wiesen dürfen sie im Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte September nicht gemäht werden, damit zur Flugzeit der Ameisenbläulinge ausreichend Blütenköpfe des Großen Wiesenknopfs vorhanden sind. Außerdem dürfen die Wiesen nicht gedüngt werden“, erläuterte Aglaia Abel. In Oberelbert werden sich unter anderem die Gemeindearbeiter um die Pflege der Schutzflächen kümmern.

Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Raffiniert! Anders kann man die Überlebensstrategie des eher unscheinbaren Falters nicht bezeichnen. Die Paarungszeit der Bläulinge fällt in die Blütezeit der Großen Wiesenknöpfe. Die Falter ernähren sich fast ausschließlich vom Nektar der Pflanze, schlafen, balzen und paaren sich darauf und legen ihre Eier in den Blüten ab. Wenn die Raupen geschlüpft sind, leben sie noch einige Zeit in und von den Blüten. Sie ernähren sich vom Nektar und fressen die Blüte von innen heraus auf. Mitte September lassen sie sich auf den Boden fallen und damit ihren Feinden, den Ameisen, direkt vor die Füße. Diese fressen normalerweise Raupen aller Art. Die Raupen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings allerdings tricksen die “feindlichen“ Ameisen aus: Mit ihren Honigduftdrüsen und Honigdrüsen produzieren sie verführerische Düfte, denen die „vernaschten“ Ameisen offensichtlich nicht widerstehen können. So „adoptieren“ sie die Raupen und schleppen sie in ihre unterirdischen Bauten, gewissermaßen als beständige Honigquelle. Dort überwintern die Raupen und ernähren sich inzwischen von den Larven der Ameisen. Die Raupen halten die Ameisen mit ihrem Honig „bei Laune“, bis sie sich schließlich verpuppen. Zur Paarungszeit im Juli / August verlassen dann die fertigen Schmetterlinge unter Anwendung weiterer Tricks die Ameisenbauten und der Zyklus beginnt von neuem. Wiesenknopf-Ameisenbläulinge haben eine zimtbraune Färbung mit schwarzen, weiß umrandeten Augen darauf. Es gibt den Hellen und den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Bei den Männchen schimmert die Oberseite der Flügel blau, woher der Name Bläuling rührt. Die Falter erreichen eine Spannweite von 35-40 Millimeter. Die Schmetterlinge werden meist nur etwa 10 Tage alt. Aufgrund ihrer hochspezialisierten Überlebensstrategie gelten die Falter als Besonderheit und sind deshalb durch EU-Recht streng artenschutzrechtlich geschützt.

Weitere Infos zum Projekt, zum Schmetterling, zum Wiesenknopf und zur Ameise gibt es auf der Homepage der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz unter www.snu.rlp.de

Titelbild: Gut gemacht: 80 Setzlinge des Großen Wiesenknopfs haben Kinder aus Oberelbert auf den Wiesen bei ihrem Dorf gepflanzt. Mit der Aktion soll der Wiesenknopf-Ameisenbläuling geschützt werden, eine seltene Schmetterlingsart, die dort lebt. Mit dem Projekt fördert die Ortsgemeinde die Biodiversität im Naturschutzgebiet Stelzenbachtal. Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach (l.) und Linda Müller von der Stiftung Natur und Umwelt (2.v.l.) haben die Kinder begleitet und angeleitet. (Bild: VG Montabaur)

Lahnstein

Am Boys Day interessante Eindrücke bei der Caritas gesammelt

RHEIN-LAHN/WESTERWALD Ausbildungsberufe im sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich stehen bei männlichen Jugendlichen eher selten auf der Liste möglicher Berufswünsche. Der Boys’Day – der sogenannte „Jungen-Zukunftstag“ – will das ändern. Einen Tag lang haben Jungs an diesem Tag die Möglichkeit, Berufsfelder zu erkunden, in denen Männer bisher eher wenig vertreten sind – allen voran in Bereichen wie Erziehung, Soziales und Gesundheit. Auch der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn beteiligt sich regelmäßig an dem bundesweiten Aktionstag und gab auch in diesem Jahr wieder Schülern ab der 7. Klasse Gelegenheit, unterschiedliche Berufe sowie den Alltag in einer sozialen Einrichtung kennenzulernen.

Anzeige

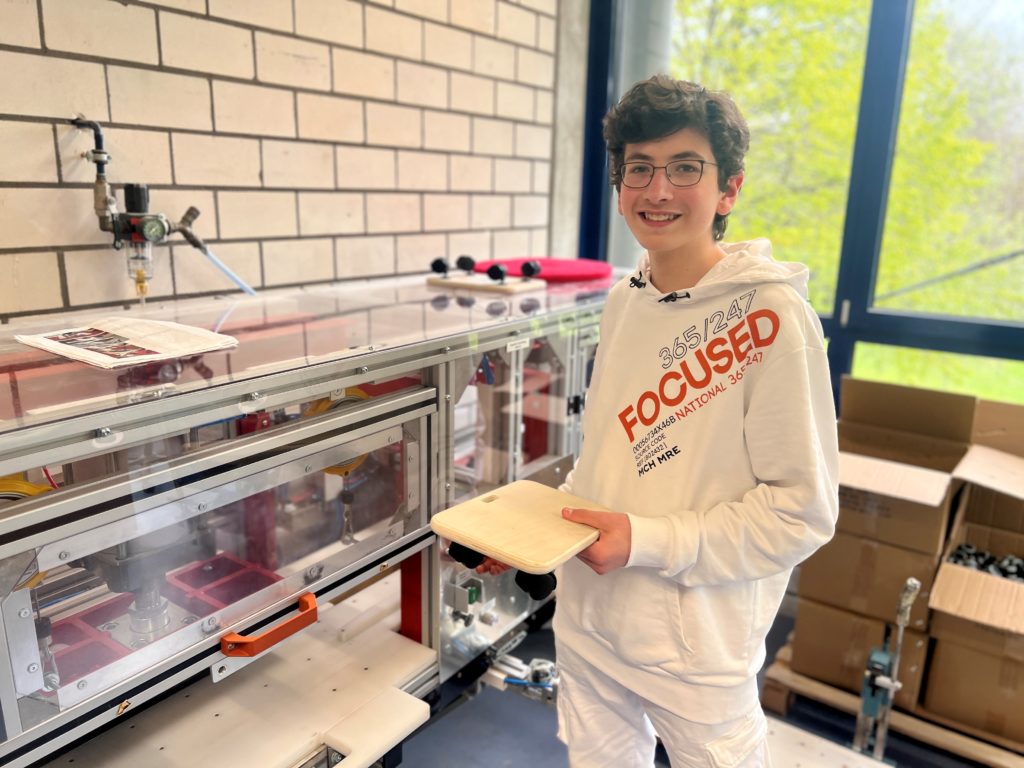

Anzeige „Ich war neugierig, wie so ein Tag in einer Caritas-Werkstatt aussieht“, nannte Bulcsú Bóna den Grund für seine Teilnahme am Boys’Day 2024. Der 14-jährige Montabaurer besucht die 8. Klasse am Raiffeisen-Campus in Dernbach und hatte bereits im vergangene Jahr erste Boys’Day-Erfahrungen gesammelt. In diesem Jahr hatte er sich gezielt für die Caritas-Werkstätten in Montabaur entschieden. „Ich kannte die Einrichtung, bisher allerdings nur von außen“, sagt Bulcsú, der zuvor kaum Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung sammeln konnte.

Berührungsängst hatte er keine: „Alle haben mich super freundlich aufgenommen. Ich durfte an mehreren Stationen reinschnuppern und war erstaunt über die umfangreichen Aufgaben, die hier geleistet werden“, zog der 14-Jährige nach der Hälfte des Tages ein erstes Zwischenfazit. Seine berufliche Zukunft sieht er nicht im sozialen Bereich: „Nach der Schule will ich gerne studieren, am liebsten was mit Finanzen und Wirtschaft“, hat Bulcsú klare Ziele. „Ich könnte mir aber vorstellen, mich später mal ehrenamtlich zu engagieren“, ergänzt er und berichtete, dass er die Caritas sogar schon mal mit Geld- und Sachspenden unterstützt hat.

Schüler schnupperten einen Tag lang in verschiedene soziale Berufe rein

Interessante Eindrücke sammelte auch Felix Schwarz im Betrieb der Caritas-Werkstätten in Lahnstein. „Man merkt sofort, dass die Beschäftigten sehr viel Spaß an der Arbeit haben“, sagte der 14-jährige Schüler aus Eitelborn. Nach einem Einführungsgespräch startete er seinen Boys’Day in der Ergotherapie, ehe er später auch die Möglichkeit hatte, im Bereich „Verpackung und Montage“ reinzuschnuppern. Begeistert zeigte sich Felix insbesondere von der Atmosphäre am Arbeitsplatz: „Hier herrscht eine tolle, sehr harmonische Stimmung. Jeder mag hier jeden.

Der 14-jährige Bulcsú Bóna absolvierte seinen Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Montabaur. Für den Schüler vom Raiffeisen-Campus in Dernbach war der Tag sehr abwechslunsgreich: „Ich kann das jedem nur empfehlen, mal am Boys’Day teilzunehmen“, zog Bulcsú seine Bilanz. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch

Der 14-jährige Bulcsú Bóna absolvierte seinen Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Montabaur. Für den Schüler vom Raiffeisen-Campus in Dernbach war der Tag sehr abwechslunsgreich: „Ich kann das jedem nur empfehlen, mal am Boys’Day teilzunehmen“, zog Bulcsú seine Bilanz. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch Das macht richtig Spaß“, fühlte sich der Schüler sichtlich wohl bei seinem Schnuppertag in Lahnstein. Als in der Schule Werbung für den Aktionstag gemacht wurde, war Tim Abrahiem (15) aus Hachenburg sofort begeistert und meldete sich freiwillig. Über die Boys’Day-Website suchte er nach dem geeigneten Platz und wurde schließlich in den Caritas-Werkstätten in Rotenhain fündig. „Das klang einfach super interessant. Es hat mich gereizt, die Arbeit in einer solchen Einrichtung kennenzulernen“, nannte Tim die Beweggründe für seine Entscheidung. Der begeisterte Musiker besucht das Landesmusikgymnasium in Montabaur und absolviert derzeit unter anderem eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker. Überrascht war der 15-Jährige vor allem von den vielfältigen Aufgaben in einer Caritas-Werkstatt.

„Ich finde es toll, dass Menschen mit Beeinträchtigung auf diese Weise die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht wird. Vor allem spielt die Art und Stärke der Beeinträchtigung keine Rolle, für jeden gibt es eine entsprechende Aufgabe, auf jeden wird individuell eingegangen“, schwärmte Tim von seinen Eindrücken. Berührungsängste hatte auch der junge Hachenburger keine: „Alle sind freundlich und nett. Hier herrscht vor allem ein großes Gemeinschaftsgefühl, jeder unterstützt jeden.“ Seine berufliche Zukunft lässt er noch offen: „Ich könnte mir was im Bereich Architektur oder im Ingenieurwesen vorstellen; Städteplanung finde ich sehr spannend“, sagte Tim, der seine große Leidenschaft Musik später eher nur nebenberuflich ausleben möchte. Bei einem ist er sich aber sicher: „Beim Boys’Day 2025 bin ich auf jeden Fall wieder dabei!

Tim Abrahiem aus Hachenburg ist – wie er selbst sagte – immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Daher hatte er sich für den Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Rotenhain entschieden. „Der Tag war super interessant, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt – und das Essen war auch richtig lecker“, zog er ein rundum positives Fazit. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch

Tim Abrahiem aus Hachenburg ist – wie er selbst sagte – immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Daher hatte er sich für den Boys’Day in den Caritas-Werkstätten in Rotenhain entschieden. „Der Tag war super interessant, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt – und das Essen war auch richtig lecker“, zog er ein rundum positives Fazit. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn/Holger Pöritzsch Montabaur

Frustkiller-Freitag: Ring frei! – Erfolgreicher Auftakt für das neue Veranstaltungsformat der wfg Westerwald

MONTABAUR Unternehmerinnen und Unternehmern eine „Pause-Taste“ anzubieten und den Kopf aus dem Alltagsgeschäft zu lösen – das ist kurz gesagt die Idee der Veranstaltungsreihe „Frustkiller-Freitag“, das die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis mbH (wfg) ins Leben gerufen hat. Ring frei! hieß es beim ersten Termin am vergangenen Freitag, der neben dem Impulsvortrag „Mut zur Wut“ von Godi Hitschler einen Einblick in den Boxsport beinhaltete.

Godi Hitschler ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, NLP Master Pracitioner, Systemische Beraterin und fester Bestandteil der Frustkiller-Freitage. Unter der Überschrift „Mut zur Wut“ zeigte sie auf, wie wichtig es ist zu verstehen, was einen wütend macht und es nicht kleinzureden. Dabei seien formulieren wie „ich bin genervt“, „das stresst mich“, „ich finde blöd, dass“ verharmlosende Beschreibung für das Basisgefühl der Wut. Interessant sei es zu schauen, was dahintersteht. „Bei mir ist es beispielsweise nicht funktionierende Technik, die mich wütend macht“, eröffnet die Referentin. „Was mich dabei wütend macht ist meine Hilflosigkeit, da ich zu wenig technisches Hintergrundwissen haben, um das Problem zu lösen. Inzwischen ist meine Strategie, um nicht in der Wut zu bleiben, ohne Technik weiterzumachen oder um Hilfe zu bitten. Das gelingt aber nur, weil ich weiß, was der Auslöser ist“, so Hitschler weiter.

Bei einem kurzen stärkenden Mittagessen wurden dann persönliche Erfahrungen ausgetauscht. Zu der Frage welche Ventile es gibt und wie Wut kontrolliert abgebaut werden kann, folgte der praktische Teil.

Der Verein Boxen macht Schule e.V. hatte sich dafür ein kurzweiliges Programm überlegt. Zunächst wurde aus dem Tätigkeitsfeld, der Gewaltprävention an Schulen, berichtet und es wurde erläutert, dass Regeln, Respekt, Disziplin und Gewaltfreiheit die vier zentralen Bausteine für das „Training fürs Leben“ sind, das in Form von Box-AGs an zahlreichen Schulen angeboten wird.

Das Trainingsprogramm umfasste Reaktions- und Beweglichkeitsübungen, die Bewusstwerdung von Standfestigkeit und Körpersprache sowie erste Sparringsübungen mit Boxhandschuhen, bei denen die Teilnehmenden sich auspowern, aber auch Impulse für den Büroalltag mitnehmen konnten. So wurde eine Übung zunächst „einfach so“ durchführt und in der zweiten Runde auf Zeit und mit Punkten. Der Wettbewerb veränderte sofort die Grundstimmung im Raum und es wurde deutlich, dass Wettbewerb den positiven Effekt der Fokussierung und Leistungssteigerung mitbringt, aber auch zu Frustration und Niederlagen führen kann. Dies gilt es im Unternehmen in ein gutes Gleichgewicht zu bringen.

„Wir haben uns sehr über diesen erfolgreichen Auftakt gefreut. Es war schön, eine entspannt lächelnde Runde ins Wochenende verabschieden zu können. Ein herzlicher Dank gilt Godi Hitschler, dem Team von „Boxen macht Schule“ und dem des Stadthallenrestaurants Pettinari’s, die zu diesem Runden Programm einen wesentlichen Beitrag geleitstet haben. Alle drei sind einen Besuch oder ein Kontaktaufnahme wert“, lächelt auch wfg-Geschäftsführerin Katharina Schlag zum Abschluss.

Die nächsten Termine, jeweils von 11:00 – 15:00 Uhr: 07.06.2024 – Bad Marienberg | 06.09.2024 – Höhr-Grenzhausen |06.12.2024 – Weltersburg (in Planung)

Gesundheit

Boys’Day bei der Caritas: Neue Horizonte entdecken!

RHEIN-LAHN/WW Unter dem Motto „Jetzt kommst Du“ findet am Donnerstag, 25. April, der bundesweite Boys’Day statt. Beim sogenannten „Jungen-Zukunftstag“ haben männliche Jugendliche erneut die Gelegenheit, Berufsfelder zu erkunden, in denen Männer bisher weniger präsent sind, insbesondere in Bereichen wie Erziehung, Soziales und Gesundheit. Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn und zahlreiche katholische Kindertagesstätten in der Region beteiligen sich wieder an diesem Tag und laden Schüler ab der 7. Klasse ein, verschiedene Berufe sowie den Alltag in sozialen Einrichtungen beim Boys’Day kennenzulernen.

Schüler können am 25. April zahlreiche soziale Berufe und Einrichtungen kennenlernen – Anmeldungen jetzt möglich

Der erste Boys’Day fand 2011 statt und wurde in Anlehnung an den erfolgreichen Girls’Day ins Leben gerufen. Der Tag erweitert den Blick der Jungen auf ihre berufliche Zukunft. Sie lernen Ausbildungsberufe und Studienfächer kennen, die immer noch von Geschlechterklischees geprägt sind. An diesem Tag erkunden die Jungen vielfältige Tätigkeiten im Gesundheits-, Pflege- oder Erziehungsbereich. Soziale Einrichtungen und Bildungsinstitutionen öffnen ihre Türen und ermöglichen den Schülern einen erlebnisreichen Praxistag.

„Auch der Caritasverband nimmt gerne am Boys’Day teil“, betont Rainer Lehmler, Referent für Gemeindecaritas beim Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn, und weist darauf hin, dass eine Reihe von Caritas-Einrichtungen sowie katholische Kindertagesstätten Plätze für interessierte Schüler anbieten. Im Rahmen des Boys’Days können die Jungen nicht nur in verschiedene Berufe hineinschnuppern, sondern erhalten auch die Gelegenheit, sich über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren.

Die Plätze sind begrenzt; um Anmeldung wird bis spätestens 19. April direkt bei den teilnehmenden Einrichtungen gebeten. Eine Liste mit sämtlichen Caritas-Einrichtungen und katholischen Kindertagesstätten, die am Boys’Day 2024 teilnehmen, findet man unter https://ogy.de/cu80. Weitere Fragen rund um den Boys‘Day beim Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn beantwortet Rainer Lehmler, Referent für Gemeindecaritas, telefonisch unter 02602/160669 oder per E-Mail an rainer.lehmler@cv-ww-rl.de. Weitere Informationen gibt es außerdem auf der offiziellen Boys’Day-Homepage unter www.boys-day.de.

-

Allgemeinvor 2 Jahren

Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 3 Jahren

VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Koblenzvor 2 Jahren

Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Schulenvor 2 Jahren

Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Gesundheitvor 1 Jahr

Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!

-

Gesundheitvor 2 Monaten

Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!

-

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt

-

Lahnsteinvor 1 Jahr

Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an