Politik

82. „CDU im Dialog“ – in Nievern vor Ort

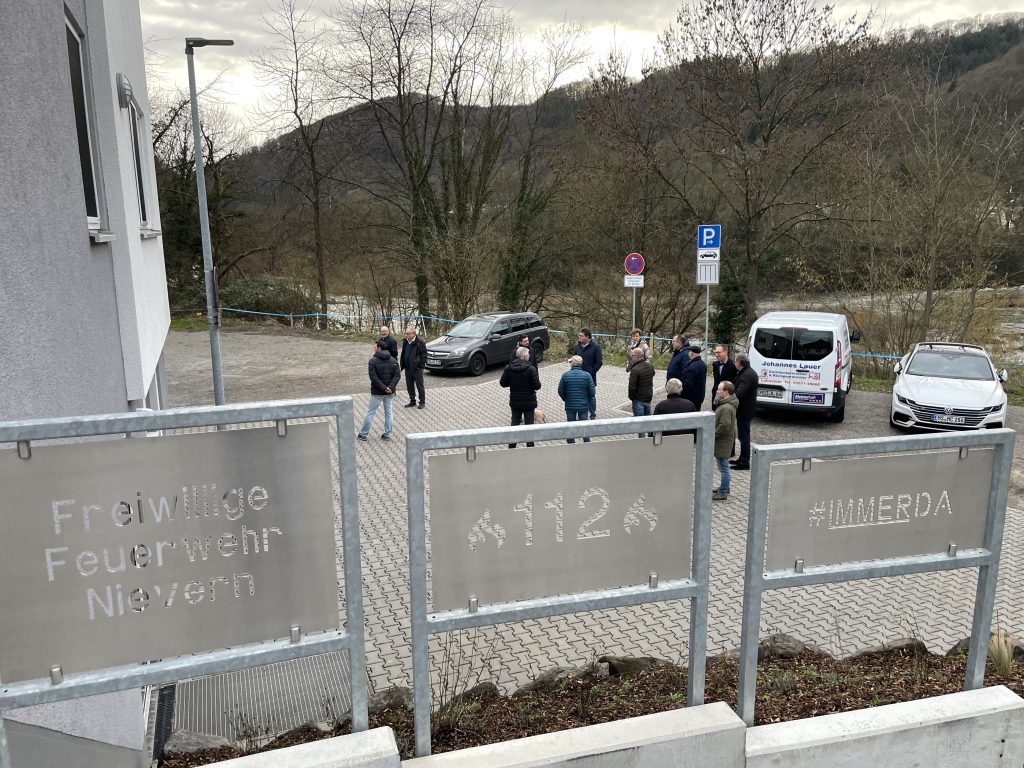

Corona-konform im Freien fand der „CDU-im Dialog“ in Nievern statt.

Corona-konform im Freien fand der „CDU-im Dialog“ in Nievern statt.

NIEVERN Eine lebendige Gesellschaft lebt vom regen Austausch miteinander. Seit einigen Jahren bietet die CDU-Kreistagsfraktion Rhein-Lahn mit ihrer Veranstaltungsreihe „CDU im Dialog“ eine Plattform, um regelmäßig mit Bürgern und Vertretern verschiedener Institutionen ins Gespräch zu kommen. Monatlich wird – reihum in den Verbandsgemeinden und der Stadt Lahnstein – ein Thema aufgegriffen. Vorsitzender Matthias Lammert (MdL) und die beiden Stellvertreter Günter Groß und Jens Güllering luden diesmal nach Nievern ein.

CDU Kreis- und Fraktionsvorsitzender Matthias Lammert, MdL, begrüßte neben Ortsbürgermeister Lutz Zaun und weiteren interessierten Besuchern den überparteilichen Landratskandidaten Udo Rau. Lutz Zaun stellte zunächst einmal „seine“ Gemeinde, die „Perle“ an der Lahn vor und erläuterte, was es mit den „Heckeböck“ auf sich hat und bot auch jedem Teilnehmenden das über die Grenzen von Nievern bekannte Gebäck an.

Im Freien vor der neuen Rettungswache und mit Blick auf das Nieverner Wehr erläuterte Lutz Zaun, dass die rd. 1.000 Bürger starke Gemeinde zu 20% aus unter 20-jährigen besteht. Da es in Nievern eine Prämie für Neugeborene gibt, freute sich der Ortsbürgermeister über 13 neue Nieverner, auch wenn das diesmal, wie er zwinkernd meinte, im Haushalt bemerkbar ist. 10 Ortsvereine sprächen für ein großes ehrenamtliches Engagement. Auch Peter Zöller von der Frw. Feuerwehr war vor Ort und freute sich, dass Nievern nun mit seiner neuen Wache, die im Juli eröffnet wird, genügend Platz für die 21 Aktiven und die Jugendfeuerwehr sowie die Bambini-Gruppe habe.

Corona-konform im Freien fand der „CDU-im Dialog“ in Nievern statt.

Ein besonderes Anliegen war das Thema Straße: der Ortsbürgermeister bat die Anwesenden der CDU-Kreistagsfraktion darum, sich für den Erhalt der einzig verbliebenen Kreisstraße einzusetzen. Wenn auch diese abgestuft würde, wäre die Ortsgemeinde bald nicht mehr in der Lage, für einen vernünftigen Erhalt zu sorgen.

Landratskandidat Udo Rau nahm den „Ball“ auf und ging auf die seit Jahren im Land erkennbare Situation ein: überall würden die Straßen abgestuft, so dass aus Landesstraßen Kreis- oder Ortsdurchgangsstraßen würden. Wenn auch aktuell eine Straße in vernünftigem Zustand übergeben würde, stellt sich die Frage, was nachfolgende Generationen machen sollten. Denn für den Erhalt gebe es keine finanziellen Mittel und die Gemeinden müssten sich in ihren ohnehin meist unausgeglichenen Haushalten selbst darum kümmern.

Weitere Themen der Gemeinde wurden ebenfalls von Lutz Zaun thematisiert und von den Kreistagsmitgliedern aufgenommen. So besteht ein Problem mit dem Schwarzwild, die Frage der Altglasentsorgung müsse selbst organisiert werden und es ist aktuell nicht so einfach, die Sporthalle nach der Versammlungsstättenverordnung für andere Veranstaltungen als den Sport zu nutzen.

Günter Groß, stv. Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion dankte in seinem Schlusswort dem Bürgermeister und versprach, die angesprochenen Themen auf die Agenda der Kreistagsfraktion zu nehmen.

Koblenz

Heiße Suppe und warme Kleidung: „Aktion gegen soziale Kälte“ am Koblenzer Hauptbahnhof

KOBLENZ Es ist wieder soweit: Zum neunten (!) Mal wird an den letzten vier Samstagen vor Weihnachten (ab 29.11.) im Dezember von 11-15:00 Uhr ein roter Die Linke-Stand den tristen Bahnhofsvorplatz in Koblenz beleben. Mitglieder und Freunde der Partei Die Linke aus Koblenz und dem Rhein-Lahn-Kreis verteilen heiße Suppe, Getränke, warme Kleidung, Isomatten, Decken und mit wichtigen Alltagsdingen und Obst befüllte Taschen u.v.m. an alle, die es benötigen.

Zudem werden für das Mampf (Wohnungslosenrestaurant) Spenden gesammelt. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen unter der stetig wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich leiden, setzt Die Linke damit ein Zeichen der Solidarität mit denjenigen, die das ausbeuterische, ungerechte System mit allergrößter Härte getroffen hat.

„Wohnungslosigkeit ist nicht nur ein individuelles Schicksal, sondern ein gesellschaftliches Versagen. Wir wollen echten Zusammenhalt schaffen statt mit Sozialabbau den ohnehin schon Armen noch mehr wegnehmen, wie es gerade die Bundesregierung tut. Und wir reden nicht nur, wir machen auch. Daher stehe ich hier, jedes Jahr, seit 2017. Ich will, dass es anders wird, weil es anders geht!“, so Ursula Rosenbaum (83 Jahre), die von Beginn an die Aktion leitet und realisiert.

Allein in Koblenz sind nach groben Schätzungen der AWO ca. 500 Menschen ohne Wohnung, wobei die Dunkelziffer viel höher ist. Das derzeitige politische und wirtschaftliche System trägt zur Wohnungsnot und Verarmung weiter bei. So liegt für Koblenz der Bedarf an sozial geförderten Wohnungen bei ca. 1.300 – derzeit gibt es jedoch nur 680 solcher Wohnungen und bis 2040 werden rund 500 von ihnen aus der Bindung fallen.

„Sozialer und bezahlbarer Wohnraum sind wichtige politische Fragen für Koblenz. Werden sie weiterhin nur halbherzig behandelt, wird nicht nur die Zahl der Wohnungslosen steigen, sondern auch weiter die soziale Kälte zunehmen“, so Daniel Steinhauser, Spitzenkandidat der Linken im Wahlkreis Koblenz.

Die Linke lädt alle zu einer Beteiligung an der Aktion ein, die nicht länger Teil von Ausgrenzung und Ignoranz sein möchten. Interessierte können die Partei kontaktieren oder spenden: Materialspenden wie Konserven, Isomatten oder Hygieneartikel sind erwünscht sowie Parteispenden. Gebeten wird jedoch auf Kleiderspenden zu verzichten.

„Aufwärmen, sich stärken, ins Gespräch kommen und ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft setzen – das ist das Ziel unserer Aktion seit 9 Jahren“, so Ursula Rosenbaum abschließend (pm Die Linke Bezirksverband Koblenz | Rhein-Lahn).

Blaulicht

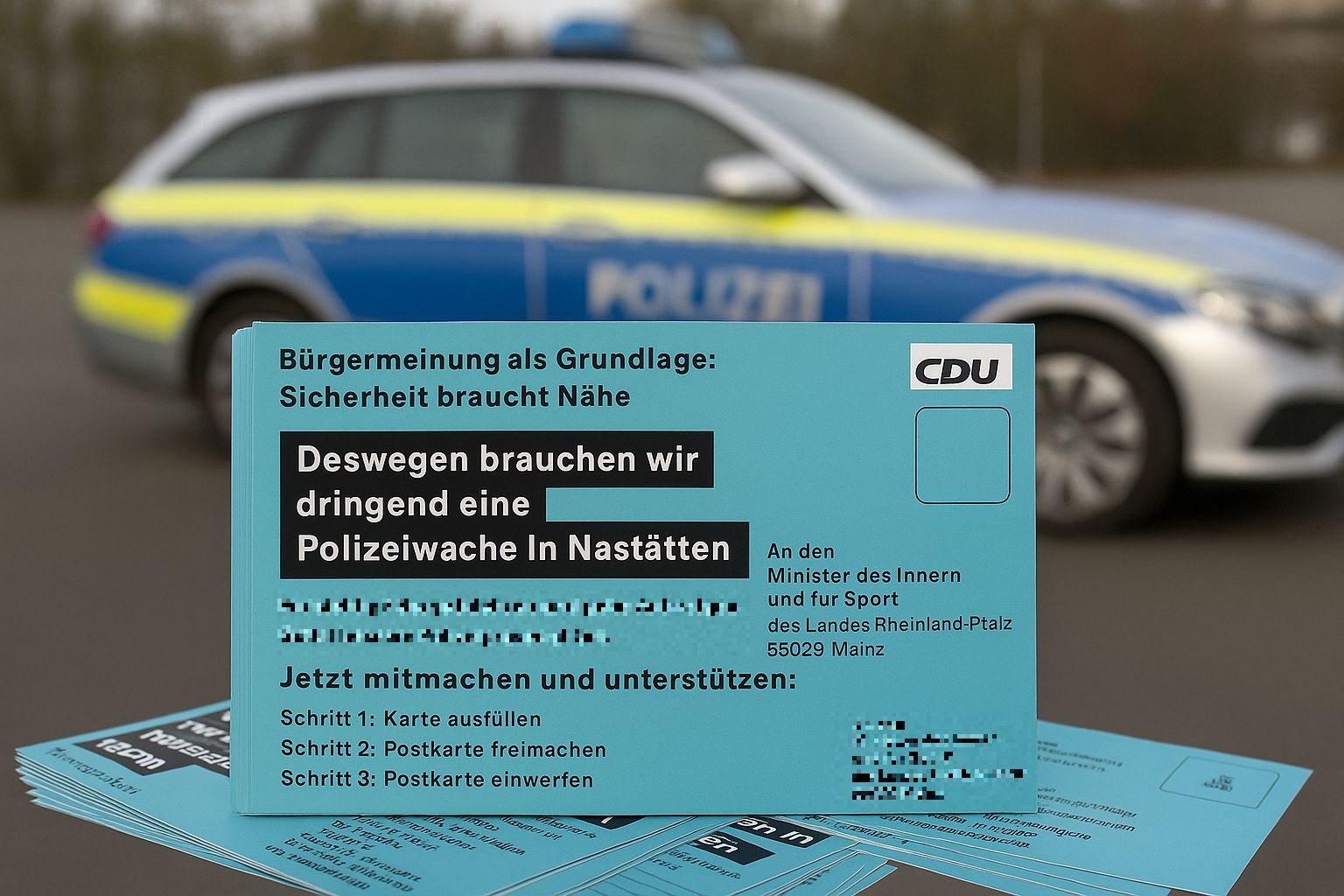

CDU kämpft für Polizeiwache in Nastätten

NASTÄTTEN Die CDU im Blauen Ländchen setzt sich mit Nachdruck für mehr Sicherheit in der Region ein und startet Ende November eine großangelegte Mitmach-Aktion zur Einrichtung einer zusätzlichen Polizeiwache in Nastätten. Unter dem Motto „Sicherheit braucht Nähe“ werden in der nächsten Woche über die Mitteilungsblätter Postkarten an alle Haushalte der Verbandsgemeinde verteilt. Diese sind direkt an den rheinland-pfälzischen Innenminister Ebling (SPD) adressiert und sollen den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einer besseren Polizeipräsenz deutlich machen. Hintergrund der Aktion ist die umfassende Bürgerbefragung der CDU im vergangenen Jahr. Dabei wurde klar: Ganz viele Menschen im Blauen Ländchen wünschen sich mehr sichtbare Einsatzkräfte und kürzere Reaktionszeiten. „Immer wieder wurde das Thema Sicherheit als zentrales Anliegen genannt. Hier wollen wir ansetzen und nachhaltige Verbesserungen bewirken“, betont Cedric Crecelius, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands.

Der derzeit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Nastätten zuständige Polizeistandort in St. Goarshausen ist am Rande des Aufgabengebiets gelegen. „Vom Rhein nach Nastätten schafft man es kaum unter einer viertel Stunde“, stellt Crecelius fest. Das durch die Sankt Goarshäusener Polizei abzudeckende Gebiet umfasst die komplette Verbandsgemeinde Nastätten sowie fast die gesamte Verbandsgemeinde Loreley. Auf den insgesamt 270 Quadratkilometern leben rund 30.000 Menschen. Die kompetenten und leistungsfähigen Polizisten bewältigen jedes Jahr hunderte Einsätze vom Wildunfall, über Diebstähle und Wohnungseinbrüche bis hin zu Großveranstaltungen. Eine Wache in Nastätten würde eine deutlich effektivere Abdeckung ermöglichen. Deshalb unterstützt auch CDU-Kreisvorsitzender Matthias Lammert die Initiative: „Wir brauchen mehr sichtbare Einsatzkräfte und bessere Reaktionszeiten im vielen Teilen des Landes. So auch im Blauen Ländchen. Nastätten ist dafür der ideale Standort und eine logische Wahl – geografisch günstig gelegen und infrastrukturell gut angebunden. Das Mittelzentrum wächst und die Anforderungen an die Polizei steigen ebenfalls.“

Eine Postkartenaktion soll dem Anliegen der Bevölkerung Gewicht verleihen und die CDU macht den Bürgern das Mitmachen leicht. Alle Haushalte der Verbandsgemeinde Nastätten erhalten eine Karte. Diese kann direkt an das Innenministerium in Mainz gesendet werden. Weitere Karten sind auf Anfrage bei Cedric Crecelius (cedric.crecelius@gmail.com) sowie an den CDU-Infoständen vor der Landtagswahl erhältlich. „Wir hoffen auf ein offenes Ohr beim Innenminister – im Namen all jener, die sich mehr Sicherheit in ihrer Heimat wünschen“, so Crecelius abschließend (pm CDU Rhein-Lahn).

Politik

FWG Nassauer Land bestätigt Führungsteam und grenzt sich einstimmig von „Freien Wählern“ ab

NASSAU Am Abend des 20. November 2025 versammelten sich Mitglieder des Bürgervereins FWG FORUM Nassauer Land e.V. im Ratssaal der Stadthalle um u.a eine neuen Vorstand zu wählen. Nach Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit folgte der Bericht des Vorstandes durch den Vorsitzenden Uli Pebler, welcher sich schwerpunktmäßig mit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr beschäftigte. Dabei konnte das Forum in der Stadt Nassau mit 41,6% der Stimmen ein sensationell gutes Ergebnis erzielen und mit neun Ratsmandaten die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen.

Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern der alten und der neuen Stadtratsfraktion für die konsequente, nachhaltige und sachorientierte Arbeit in den Gremien, die der Garant für derart gute Ergebnisse ist. Auch bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat erreichten Mitglieder aus der Alt-VG Nassau 7 der 9 Mandate in der neuen Ratsfraktion der FWG BEN, auch hier eine schöne Bestätigung für die gute Arbeit der vergangenen Jahre. Insgesamt erreichte die Verbandsgemeinde-FWG 24,8% der Wählerstimmen und landete knapp vor der SPD auf Platz zwei. Die stärkste Fraktion stellt die CDU mit 12 Sitzen. Auch den Mitgliedern, welche sich im Vorfeld der Kommunalwahl 2024 bei Gestaltung, Produktion und Einsatz der Wahlwerbemittel intensiv eingebracht hatten, sprach Pebler im Namen des Vorstandes ein herzliches Dankeschön aus.

Nach der Erläuterung der Kassenlage und dem, die einwandfreie Kassenführung bestätigenden Bericht der Kassenprüfer erteilte die HV dem Vorstand einstimmig die Entlastung für den Prüfzeitraum. Auf Vorschlag des Vorstandes beschloss die HV eine Beitragserhöhung auf 30 Euro pro Jahr und Mitglied, um sich finanziell für die Zukunft so aufzustellen, dass der Verein handlungs- und kampagnenfähig bleibt.

Die sich anschließenden Vorstandswahlen ergaben folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender Uli Pebler – 2. Vorsitzender Thomas Heymann – Geschäftsführung Heike Pfaff – Kassenführung Dennis Jaeger – Beisitzer Thomas Kunkler und Stefan Hofmann. Alle Wahlgänge erbrachten einstimmige Ergebnisse, bei teilweiser Enthaltung der zur Wahl Stehenden. Anschließend wurden die Delegierten für die JHV der FWG BEN benannt und mit Katharina Bock und Walter Hachenberg zwei neue Kassenprüfer gewählt.

Zum Abschluss der harmonisch verlaufenden Sitzung diskutierten die anwesenden Mitglieder über die Haltung zur in Land- und Kreistag sitzenden Partei „Freie Wähler“. Aufgrund der Namensähnlichkeit kommt es bei den Wahlen zum Kreistag bei den Wählern/innen immer wieder zu Verwechselungen mit den kommunal traditionell tief verwurzelten FWGen, die sich seit Jahrzehnten vor Ort engagieren und nachhaltig für die Belange der Region einsetzen. Der Kreisverband der FWG Rhein-Lahn hatte die einzelnen FWGen dazu um ein klares Meinungsbild gebeten. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder klare Abgrenzung zur Partei „Freie Wähler“.

Der Bürgerverein FWG FORUM Nassauer Land e.V. definiert sich, genauso wie die andren FWGen als parteipolitisch unabhängige Kraft, welche sich in den Gemeinden, Verbandsgemeinden und im Kreistag losgelöst von jeglicher Parteilinie und Ideologie ausschließlich sachbezogen einsetzt und auch weiter einsetzen will, also als echte freie Wähler. Daher votierte die JHV der FWG FORUM Nassauer Land einstimmig für eine klare personelle und inhaltliche Abgrenzung zur Partei „Freie Wähler“. Diese eindeutige Abgrenzung wird mit diesem Beschluss auch von der Kreis-FWG Rhein-Lahn eingefordert. In den kommenden Jahren muss dieser fundamentale Unterschied den Wählern/erinnen nachhaltig deutlich gemacht und erläutert werden, dass bei künftigen Wahlen Stimmen für freie, parteiunabhängige Kommunalpolitik auch auf den Stimmzetteln der wirklich freien Wähler, den FWGen landen.

-

Allgemeinvor 4 Jahren

Allgemeinvor 4 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 4 Jahren

VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Schulenvor 4 Jahren

Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Koblenzvor 4 Jahren

Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Blaulichtvor 2 Monaten

Blaulichtvor 2 MonatenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering

-

Koblenzvor 7 Monaten

Koblenzvor 7 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos

-

VG Nastättenvor 4 Jahren

VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!

-

VG Nastättenvor 1 Jahr

VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus