Lahnstein

Lahnstein: Eindrucksvolle Erinnerungen an jüdisches Schicksal der Hilde Emmel

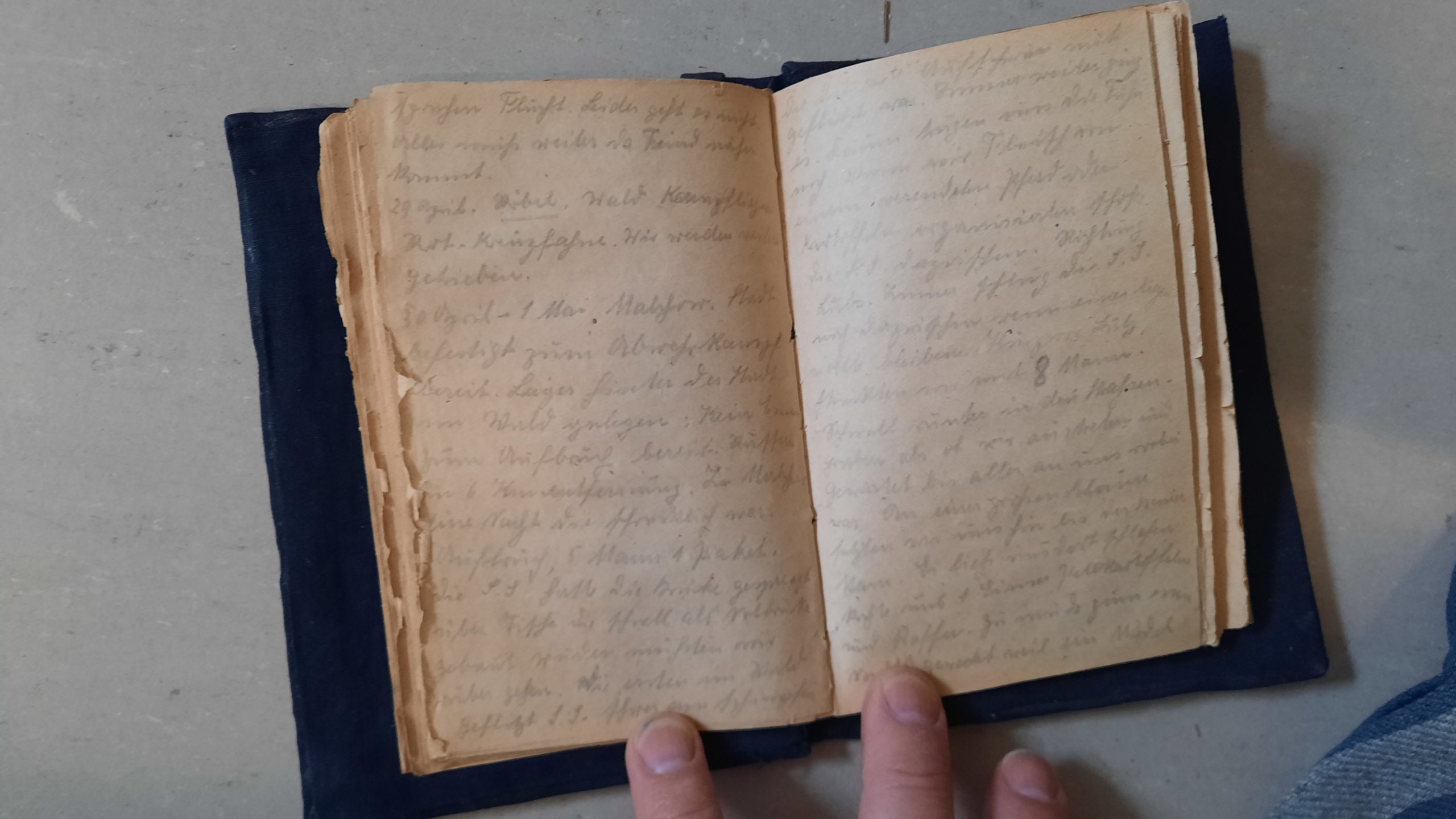

LAHNSTEIN Dem Stadtarchiv Lahnstein wurden zwei ganz besondere Erinnerungsstücke gestiftet, die an unsagbar großes Leid im Dritten Reich erinnern: Horst Emmel übergab ein schwarzes Büchlein sowie einen Ärmel der Sträflingskleidung seiner Stiefgroßmutter, an dem noch der zweifarbige Judenstern (rot / gelb) für rassisch-politische Häftlinge angenäht ist, an Stadtarchivar Bernd Geil. Hilde Emmel trug diese Kleidung von August 1943 bis Ende April 1945 im Frauen-KZ Ravensbrück, wo sie Zwangsarbeit leisten musste.

Nach dem Holocaust kehrte sie als einzige Jüdin nach Lahnstein zurück. Hier in der Johannesstraße, wo heute drei Stolpersteine an ihre beiden ermordeten Brüder Hans und Paul Levi sowie an ihren Schwager Max Wunsch erinnern, wurde sie 1906 als zweite Tochter des jüdischen Kaufmanns Siegfried Levi und seiner Frau Laura geboren. 1930 heiratete sie den Witwer Heinrich Emmel, einen Protestanten, und lebte mit ihm und seinem Sohn Heinrich Junior in der Schillerstraße.

Stadtarchiv Lahnstein erhielt Sträflingskleidung und Flucht-Notizbuch der Hilde Emmel

Während ihre Schwester Jenny gemeinsam mit ihrem Ehemann bereits kurz nach der Machtergreifung der NSDAP nach Deventer in Holland emigriert war – hierhin floh 1935 auch ihr Bruder Hans – wurden Hilde und ihr Bruder Paul im Sommer 1941 mit den verbliebenen Juden der Region von den Nationalsozialisten gezwungen, nach Friedrichssegen in die leerstehenden Häuser des Tagschachts umzuziehen. Sie lebten dort unter miserablen Lebensbedingungen und mussten in einem 3 km entfernten Ton- und Dachziegelwerk Zwangsarbeit leisten. Da ihr Mann Christ war, bekam Hilde Emmel eines Tages die Erlaubnis, nach Hause zu gehen, während alle anderen im Sommer 1942 in die Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden. Ehemann und Sohn standen bereits seit Kriegsausbruch als Soldaten an der Front. Hilde Emmel wurde zur Arbeit in den Didier-Werken zwangsverpflichtet. Auf eine Vorladung zur Gestapo hin, versuchte sie sich zu töten. Als das misslang, wurde sie von dem Polizisten, der sie abholen sollte, ins Krankenhaus und am nächsten Tag im Zug nach Frankfurt gebracht. Drei Monate wurde sie im Polizeigefängnis inhaftiert. Ende August 1943 wurde sie von der SS über Halle und Berlin ins Frauen-KZ Ravensbrück (Stadt Fürstenberg / Havel) verschleppt. Sie erhielt eine Häftlingsnummer sowie zuvor genannten Stern und leistete Zwangsarbeit für Siemens & Halske.

Als sich die Rote Armee Ende April 1945 dem Konzentrationslager Ravensbrück näherte, wurde sie zusammen mit mehr als 20.000 Häftlingen auf den sogenannten „Todesmarsch“ nach Norden und Westen getrieben. Und genau hier begann Hilde Emmel Tagebuch zu führen. In einem schwarzen Notizbüchlein, in das sie in ihrer Lagerzeit zahlreiche Koch- und Backrezepte in feinstem Sütterlin eingetragen hatte, notierte sie – versteckt zwischen den Rezepten, um nicht aufzufallen, wenn die SS sie einmal bei einem Eintrag erwischen würde – in chronologischer Abfolge den tagelangen Marsch. Es gab nichts zu essen. Mit schmerzenden Füßen wurden sie durch Wälder, Dörfer und Städte, in denen sich die deutsche und die russische Armee ein letztes Mal kämpfend gegenüberstanden, von der SS gnadenlos angetrieben.

Im „Belower Wald“ gelang ihr am 1. Mai mit acht anderen Mithäftlingen die Flucht. Sie waren endlich frei, aber vollkommen entkräftet und dem Hungertod nahe. Zunächst fanden sie bei einem Bauern Unterschlupf und Nahrung. Als dieser vor den Russen geflüchtet war, nahmen sich die ehemaligen Häftlinge der zurückgelassenen Vorräte an. Von Mitte Mai bis August 1945 verlief nun der lange Marsch bzw. die Fahrt über Magdeburg, Erfurt nach Eisenach in Richtung Heimat. Streckenweise wurden sie von russischen Autos mitgenommen oder fuhren auf Güterwagen mit, aber die meiste Zeit ging die kleine Gruppe zu Fuß in ständiger Angst vor nächtlichen Überfällen und Vergewaltigungen. In Eisenach erfuhren sie, dass ein Zug für „KZ-Leute“ bereitgestellt wurde. Der Kommandant genehmigt ihnen die Mitfahrt „nach Hause“. Es dauerte noch gut zwei Wochen bis der Transport durchführbar war. Hier enden die Eintragungen im Tagebuch am 14. August 1945.

Hilde Emmel hatte den Holocaust überlebt und kehrte nach Lahnstein zurück. Ihr Ehemann und der Sohn kamen 1947 und 1948 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. 1965 starb Heinrich Emmel. Hilde Emmel blieb bis ins hohe Alter ein treues Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz – in Lahnstein hatten die Nazis die jüdische Kultusgemeinde ausgelöscht. In ihren letzten Lebensjahren stand sie vielen Jugendlichen als leidgeprüfte Zeitzeugin Rede und Antwort. Dabei hatte sie immer das als Notizbuch für Koch- und Backrezepte getarnte Tagebuch.

Seit 1992 waren ihre eindrucksvollen Berichte aus grausamer Zeit Auslöser für eine Lahnsteiner Schülergruppe für die Errichtung eines Mahnmals in Friedrichssegen zu kämpfen. Vier Jahre dauerte der Einsatz der Gruppe, bis es zur Verwirklichung des Mahnmals kam. Auf drei Säulen aus Sandstein sind die Namen der 51 bekannten Opfer aus dem gesamten Mittelrheingebiet eingraviert, die in Friedrichssegen Zwangsarbeit leisten mussten, bevor sie von hier zu den Todeskammern gebracht wurden. Zehn Monate bevor das Mahnmal im November 1996 eigeweiht wurde, starb Hilde Emmel hochbetagt in einem Lahnsteiner Altenheim.

Stadtarchivar Bernd Geil dankte Herrn Emmel ganz herzlich für die beiden Zeitzeugnisse, die zukünftig bei Führungen gezeigt und ausgestellt werden sollen, um an den Holocaust zu erinnern und zu mahnen, dass es nie wieder dazu kommt.

Horst Emmel bei der Übergabe der Erinnerungsstücke im Stadtarchiv Lahnstein (Foto: Julia Schmidt)

Horst Emmel bei der Übergabe der Erinnerungsstücke im Stadtarchiv Lahnstein (Foto: Julia Schmidt) Lahnstein

In der Stadtbücherei Lahnstein sind die Würfel gefallen Begeisterte Besucher erleben abwechslungsreichen Spieleabend

LAHNSTEIN Spielefreude pur herrschte kürzlich in der Stadtbücherei Lahnstein: Gemeinsam mit dem Koblenzer Spieleladen „Spieß Stein Papier GmbH“ verwandelte sich die Bücherei für einen Abend in einen lebendigen Treffpunkt für Brett- und Kartenspielfans. Rund zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, zwischen 19.00 und 23.00 Uhr neue Spiele auszuprobieren, bekannte Klassiker wiederzuentdecken und in geselliger Runde jede Menge Spaß zu haben. Die Zeit verging dabei sprichwörtlich wie im Flug.

Schon beim Eintreten war die Vorfreude auf einen geselligen Abend spürbar: Zahlreiche Brett- und Kartenspiele für zwei, vier oder mehr Personen standen zur Auswahl, darunter bekannte Klassiker ebenso wie neue Titel. Dank der Unterstützung von zwei Mitarbeitern des Spieleladens, die mit Rat und Tat zur Seite standen, gelang der Einstieg schnell und unkompliziert. Sie erklärten die Regeln jedes gewünschten Spiels und beantworteten alle Fragen – so kamen sowohl erfahrene Spielerinnen und Spieler als auch Neulinge auf ihre Kosten.

In der offenen und lockeren Atmosphäre des Abends, konnten die Gäste die Tische wechseln und sich einer anderen Spielrunde anschließen. So entstanden neue Begegnungen, spannende Partien und angeregte Gespräche.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Zwischen den Spielrunden konnte sich mit Snacks und Getränken gestärkt werden, bevor es wieder hieß: Karten mischen, Würfel rollen lassen und den nächsten Sieg einfahren.

Die Veranstalter ziehen ein rundum positives Fazit: „Es war ein wunderbarer Abend voller Spaß, Spannung und Gemeinschaft – genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten“, das Team der Stadtbücherei.

Lahnstein

Geplante Gästekarte in Lahnstein vorgestellt Wichtiger Schritt auf dem Weg zur Buga 2029

LAHNSTEIN Mit großem Interesse verfolgten mehrere Dutzend Vertreterinnen und Vertreter der Lahnsteiner Beherbergungsbetriebe kürzlich in der Stadthalle die Vorstellung der neuen Gästekarte für den Rhein-Lahn-Kreis, die künftig Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Vorteile bieten soll.

Die geplante Gästekarte ist ein zentraler Baustein in der touristischen Weiterentwicklung Lahnsteins, insbesondere mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal. Oberbürgermeister Lennart Siefert betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung des Projekts: „Die Buga 2029 wird eine enorme Strahlkraft für die gesamte Region entfalten. Mit der Einführung der Gästekarte stellen wir bereits heute die Weichen, um Lahnstein als gastfreundlichen und modernen Tourismusstandort zu positionieren.“

Die neue Karte soll nicht nur Vergünstigungen bei regionalen Freizeitangeboten, Sehenswürdigkeiten und Partnerbetrieben ermöglichen, sondern auch ein integriertes VRM-Ticket enthalten. Damit können Gäste künftig den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Verkehrsverbund nutzen, was einen deutlichen Mehrwert für Übernachtungsgäste und einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität bedeutet.

Ziel des Projekts ist es, Lahnstein für Touristen noch attraktiver zu machen und gleichzeitig den Gastgebern – von Hotels über Pensionen bis hin zu Ferienwohnungen – einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Grundsatzbeschlüsse zur Einführung der Karte sind bereits gefasst, nun beginnt die konkrete Umsetzungsphase. Neben den Funktionen und Vorteilen wurden bei der Veranstaltung auch technische Details, Vertriebswege und der geplante Zeitplan vorgestellt. Die Informationsveranstaltung bot den Teilnehmern zudem die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eigene Ideen einzubringen (pm Stadt Lahnstein).

Lahnstein

Die Welle“ fesselt und mahnt: Junge Bühne Lahnstein zeigt beklemmendes Theaterstück im Johannes-Gymnasium

LAHNSTEIN Die Aula des Johannes-Gymnasiums in Lahnstein war am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Aufgeführt wurde ein Stück, das aktueller kaum sein könnte: »Die Welle« von der Jungen Bühne Lahnstein. Schon beim Betreten des Raumes lag eine gespannte Atmosphäre in der Luft. Viele Zuschauer wussten um die Brisanz des Stoffes und wurden nicht enttäuscht.

Das Theaterstück basiert auf einem realen Experiment, das der kalifornische Lehrer Ron Jones 1967 unter dem Titel »The Third Wave« in seiner Klasse durchführte. Seine Absicht war es, den Schülern zu zeigen, wie schnell sich Menschen autoritären Strukturen unterwerfen. Jahrzehnte später verarbeitete Todd Strasser alias Morton Rhue die Begebenheiten in seinem Roman »Die Welle«, der in vielen Schulen Pflichtlektüre ist. Der Stoff wurde auch als Film erfolgreich, unter anderem mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle. Doch wie funktioniert dieses Thema als Theaterinszenierung? Die Junge Bühne Lahnstein wagte das Experiment und überzeugte.

Schon die ersten Minuten machten klar, dass es kein leichter Abend werden würde. Eine Geschichtslehrerin stößt auf Unverständnis in ihrer Klasse, als es um den Nationalsozialismus geht. »Warum haben so viele Menschen damals weggeschaut?«, fragen sich die Schülerinnen und Schüler. Die Lehrerin startet ein Experiment. Mit einfachen Mitteln – Disziplin, straffen Regeln, einem Logo, Mitgliedsausweisen und Parolen – formt sie eine Bewegung, die schnell Eigendynamik entwickelt. Wer nicht mitmacht, wird ausgegrenzt. Wer sich anpasst, fühlt sich stark. Was harmlos beginnt, nimmt einen beklemmenden Verlauf.

Die Junge Bühne setzte das mit großem Ernst um. Intendantin Corinna Schmitz hatte eine mutige Inszenierung auf die Beine gestellt, die den Nerv der Zeit traf. Zwischen den Szenen sorgte dystopische Musik für Gänsehaut und verdeutlichte die dramatische Zuspitzung. Immer stärker verstrickte sich die Schulklasse in das eigene Machtgefüge, bis die Kontrolle verloren ging. Ein Happy End gab es nicht. Am Ende stand das Publikum auf, applaudierte frenetisc und verließ den Saal ohne Zugabe, ohne Lächeln, dafür mit einem beklemmenden Gefühl. Genau das war gewollt.

»Wir haben uns für die Welle entschieden, weil wir gedacht haben, gerade in unserer heutigen Zeit ist das ein Thema, das so brandaktuell ist wie schon lange nicht mehr«, sagte Intendantin Corinna Schmitz im Videointerview mit dem BEN Kurier. »Wir wollten auch zeigen, dass eine solche Figur nicht immer männlich sein muss. Deshalb haben wir die Lehrerin Mrs. Ross ins Zentrum gestellt. Das Experiment entgleitet, und am Ende droht es in einer Katastrophe zu enden.«

Die Junge Bühne Lahnstein existiert seit fast 18 Jahren. Was einst als Kinder- und Jugendtheater begann, ist heute ein großes Ensemble mit über 200 Akteuren, die in sieben Produktionen proben, von Kindergartenkindern bis hin zu Senioren. »Wir wollen nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen«, betonte Schmitz. »Gerade die jungen Leute sollen für Themen sensibilisiert werden, die nicht alltäglich sind.«

Das Prinzip der Welle kann man überall anwenden“, sagte Darsteller Carl Thiesen

Auch die Schauspieler selbst waren sichtlich bewegt. »Das Prinzip der Welle kann man überall anwenden«, sagte Darsteller Carl Thiesen. »Und ich denke, es würde bei jedem Menschen funktionieren. Genau das zeigt das Stück. Man darf eben nicht nur am Rand stehen und zuschauen.«

Für die junge Schauspielerin Sophia Klossok war die Botschaft klar: »Es ist wirklich so passiert. Und es ist schade, wenn Leute das vergessen. Gerade jetzt in der politischen Lage braucht es Menschen, die aufwachen.«

Das Publikum zeigte sich gleichermaßen beeindruckt wie nachdenklich. Bruno Laermall, Schüler des Cusanus-Gymnasiums Koblenz, sprach von einem »sehr ergreifenden und aktuellen Stück«. Es habe deutlich gemacht, dass so etwas jederzeit wieder passieren könne. Zuschauer Bertram Friederichs aus Bad Ems sagte: »Das ist ein brisantes Thema. Man merkt, wie leicht Menschen manipulierbar sind, wenn man ihnen verspricht, dass alles besser wird. Dann laufen sie hinterher. Ich hoffe, dass der Menschenverstand ausreicht, dass so etwas nie wieder geschieht.«

»Ob so etwas an unserer Schule passieren könnte? Wenn man es herausfordert, bestimmt.«

Auch Julian Friederichs, Schüler der 11. Klasse, war tief beeindruckt: „Es war sehr informativ. Man bekommt ein anderes Bild vom Nationalsozialismus. Ob so etwas an unserer Schule passieren könnte? Wenn man es herausfordert, bestimmt.„

Gerade dieser Gedanke macht die Inszenierung so eindringlich. Denn was auf der Bühne gezeigt wurde, ist längst nicht nur Vergangenheit. Populismus, Fremdenfeindlichkeit und autoritäre Bewegungen sind auch heute wieder spürbar. Die Codes haben sich verändert, die Muster nicht. Wer ist drin, wer draußen? Wer schaut zu, wer wagt Widerspruch? Braucht es am Ende nur eine schweigende Mehrheit, um die Demokratie zu gefährden?

Die Junge Bühne Lahnstein führte dies dem Publikum schmerzhaft deutlich vor Augen. Es war kein Wohlfühltheater, sondern ein Abend, der mitten ins Herz traf. Mit einer unbehaglichen Erkenntnis endete das Stück: Ausgrenzen funktioniert immer und wer einmal Macht verspürt, will sie behalten. Die Schauspielerinnen und Schauspieler machten erfahrbar, wie leicht eine Gesellschaft kippen kann.

Vielleicht sollte dieses Stück Pflichtprogramm an Schulen werden. Denn wie ein Zuschauer nach der Vorstellung sagte: »Bitte, nie wieder.«

-

Allgemeinvor 3 Jahren

Allgemeinvor 3 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 4 Jahren

VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Schulenvor 4 Jahren

Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Koblenzvor 4 Jahren

Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Blaulichtvor 4 Wochen

Blaulichtvor 4 WochenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering

-

Koblenzvor 5 Monaten

Koblenzvor 5 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos

-

VG Nastättenvor 4 Jahren

VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!

-

VG Nastättenvor 1 Jahr

VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus