Lahnstein

Das Kreuz am Stollenbunker „Kellerchen“ an der Allerheiligenbergstraße in Lahnstein

Foto der Innenansicht: Marco Herrmann, Frücht http://www.Untertagefotografie.de

Foto der Innenansicht: Marco Herrmann, Frücht http://www.Untertagefotografie.de

LAHNSTEIN Anlässlich der Ausstellung zum Zweiten Weltkrieg bot Stadtarchivar Bernd Geil Führungen in den Stollenbunker Allerheiligenbergstraße, in der Bevölkerung „Kellerchen“ genannt.

Fast 60 Interessierte liefen in Gummistiefeln durch den Vorraum in den 30 Meter langen gemauerten Hauptraum, der in den letzten Kriegsmonaten zwischen 150 bis 200 Menschen Platz bot. Was die Besucher erstaunte, waren die durch Kalkablagerungen des eisenhaltigen Wassers entstandenen bizarren Formen und Farben. Wie eine Zuckerschicht zog sich die weiße, teils durch den Eisengehalt des Wassers rötlich verfärbte Schicht über Boden und Wände.

Am bergseitigen Ende des Vorraums befand sich eine Grotte mit Sitzplätzen und der Eingang zu einem Notstollen, der Ende 1944 / Anfang 1945 von der Wehrmacht in den Felsen gesprengt wurde. Letzterer wurde später größtenteils zugeschüttet. Vor dem Haupteingang, der durch eine stählerne Luftschutztür gesichert ist, stand sich eine massive Splitterschutzmauer.

Traurige Berühmtheit erlangte das „Kellerchen“, als am letzten Kriegstag, dem 26. März 1945, sechs Kinder und zwei Erwachsene vor dem Eingang durch die Splitter und den Luftdruck von Artillerie-Granaten ums Leben kamen. Daran erinnert heute über dem Eingang ein schlichtes Holzkreuz mit Namen und Alter der Toten, wenn auch unvollständig und im Falle des Karl Kaiser mit falschen Altersangaben (14 Jahre, nicht 8 Jahre).

Wohl 150 Erwachsene verbrachten damals mit ihren Kindern Tag und Nacht im „Kellerchen“. Sie wagten sich nur frühmorgens in ihre Häuser, um Essen zu besorgen und das Nötigste in der Stadt zu erledigen. Zeitzeuge Meinhard Olbrich, der mit seiner Mutter Klara auch Schutz vor dem Anflug feindlicher Flieger suchte, erinnert sich:

Stadtarchiv bot Einblick

„Am 26. März 1945 animierte das schöne, sonnige Frühlingswetter Olbrich und seine Bunkerfreunde dazu, auf der Straße vor dem Stollen zu spielen. Einige ritzten ihre Namen in die gegenüber liegende hölzerne Gartentür. Gegen 11 Uhr schlug eine Granate eines Granatwerfers kurz vor dem Friedhofseingang ein. Sofort liefen die Jungen hinter die massive, steinerne Eckmauer, welche die eiserne Eingangstür zu den Schutzräumen sicherte. Hier befanden sich schon der Bunkerwart, Friedhofswärter Johann Zengler und nach Zeugenaussagen ein Italiener. Die Luftschutztür war zu diesem Zeitpunkt nicht geschlossen. Aus der Deckung heraus haben die Jugendlichen den innerhalb der nächsten Minute erfolgten Einschlag der zweiten Granate beobachtet. Er lag im Hang direkt neben der Straße und geradlinig genau zwischen dem ersten Einschlag und dem ca. 80 Metern entfernten Bunkereingang.

Sie erkannten nicht, dass hier ein Zielschießen stattfand. Sie fanden es noch sehr lustig, als sie sahen, wie nach der Explosion der 16-jährige Helmut Kring und der 11-jährige Georg Wirges, der zu seiner Mutter wollte, schutzsuchend auf sie zuliefen. Obwohl man sich hinter der Mauer sicher fühlte, forderte Olbrich seine Freunde auf, reinzugehen und Skat zu spielen, was ihnen Paul Reck beigebracht hatte. Aber keiner wollte bei dem strahlenden Sonnenschein in den düsteren, schwach beleuchteten und feuchten Schutzraum mitgehen.

Also ging er alleine. Er war gerade wenige Meter in dem Vorraum angekommen, als mit einem grellen Blitz die dritte Granate direkt vor dem Schutzmauereingang zum Berg hin an dem hier befestigten hölzernen Stromleitungsmasten explodierte. Der Luftdruck schleuderte ihn gegen die Wand. Neben ihm erging es dem 12-jährigen Wilhelm Kaiser, der auf dem Weg zu seinem Bruder Karl war. Beide liefen sodann in den anschließenden Großraum zu ihren Müttern, die sich hier eine Sitzbank teilten. Die Angehörigen der Kinder liefen rufend zum Eingang, wo sie dann die Toten und die Verletzten vorfanden. Bei ihrer Rückkehr spielten sich in dem Schutzraum herzzerreißende Szenen ab.

Auf einer Art Bahre wurde der schwer verletzte Helmut Kring im vorderen Teil des Großraums abgestellt. Er muss kurz vor Erreichen des Eingangs zur Schutzmauer, ebenso wie sein Begleiter, von den Granatsplittern getroffen worden sein. Georg und der schwerverletzte Zengler wurden vermutlich in den Vorraum gebracht. Dann wurde aus Angst vor einem weiteren Beschuss die Luftschutztür geschlossen. Nach einiger Zeit bedurfte es schon der energischen Aufforderung der Frauen Leni Wirges und Maria Dasting, bis Männer bereit waren, die Verletzten in das Sankt Josefskrankenhaus in der Bergstraße zu bringen. Ihnen voran gingen die beiden Frauen mit einer weißen Fahne. Während Georg gerettet werden konnte, starben Helmut und Zengler am späten Nachmittag im Krankenhaus. Am selben Tag hat man alle Opfer vermutlich in eine Gerätebaracke oder in eine der zwei Grabkapellen auf dem Friedhof gebracht.

Nach den Unterlagen im Stadtarchiv und des Beerdigungsinstituts wurden sie gemeinsam am Nachmittag des Tages in kurzfristig beschafften Särgen beerdigt. Die Jungen fanden ihre Ruhestätte auf dem Ehrenfriedhof. Zengler wurde in einem Wahlgrab beigesetzt und der Italiener muss ein Reihengrab bekommen haben. Wohl aus Angst vor noch möglichen Kampfhandlungen fand die Beisetzung im engsten Familienkreis, auch ohne die Geschwister der Jungen, statt. In dem „Sterberegister der Stadt Niederlahnstein“ sind die persönlichen Daten der Opfer eingetragen.

Bei dem Italiener handelt es sich um den 24-jährigen Soldaten Quinto Condolo, „wohnhaft zur Zeit in Niederlahnstein im Lager“, also in der Kaserne. Als Todesursache wird bei allen u. a. angegeben: „Verblutung infolge Zerreißung innerer Organe durch Granatsplitter“. Der italienische Soldat war „gefallen“. Er wurde im Juni 1955 exhumiert und in seine Heimat überführt. Die Namen der anderen Opfer stehen auf dem Kreuz über dem Eingang zum Kellerchen und auf der großen „Gedenktafel für die Opfer von 1945“ auf dem Ehrenfriedhof. Hier wie auf dem Kreuz am „Kellerchen“ fehlt der Name des Italieners, vermutlich, weil er Ausländer war.

Lahnstein

Lahnstein: SPD, FBL und Grüne lehnen gebührenpflichtige Straßenreinigung ab!

LAHNSTEIN Die Fraktionen von SPD, FBL und Bündnis 90/Die Grünen lehnen den Entwurf der neuen Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsgebührensatzung, die von der Stadtverwaltung in den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung eingebracht wurden, entschieden ab. Der Ausschuss hat die Vorlage der Verwaltung bereits abgelehnt. Trotzdem soll das Thema auf Wunsch des Oberbürgermeisters, der über die Aufnahme und Beratungsfolge von Anträgen entscheidet, auch im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Stadtrat erneut beraten werden.

Im Bauausschuss hatten sich CDU und ULL gemeinsam mit Oberbürgermeister Lennart Siefert für die Einführung einer gebührenpflichtigen Reinigung der Fahrbahn durch die Stadt ausgesprochen. Nach dem Beschluss dieser Satzung wären die Straßenanlieger weiterhin wie bisher verpflichtet, den Gehweg selbst zu reinigen, während die Stadt die Reinigung der Fahrbahn übernehmen und dafür Gebühren von den Bewohnerinnen und Bewohnern der zu reinigenden Straßen erheben würde.

Aus Sicht der ablehnenden Fraktionen und vieler Bürgerinnen und Bürger ist dies jedoch nicht gerechtfertigt. In zahlreichen Straßen ist eine Reinigung bis zur Fahrbahnmitte durch Anlieger wegen der Verkehrsgeschwindigkeit und Fahrzeugdichte gefährlich. Daraus den Schluss zu ziehen, dass Anlieger deshalb Reinigungsgebühren zahlen sollen, ist aus Sicht der drei Fraktionen nicht sachgerecht. „Die Reinigung der Fahrbahn ist besonders bei sehr hohen Verkehrsdichten eine öffentliche Aufgabe, die aus Steuermitteln finanziert werden sollte und keine zusätzliche Belastung für Anlieger, die ohnehin schon unter Verkehr, Lärm und Abgasen leiden“, betont SPD-Stadtrat Herbert Fuß.

Die geplante Einführung einer gebührenpflichtigen Straßenreinigung ab dem 1. Januar 2026 würde insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner stark befahrener Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen finanziell zusätzlich belasten, da die Fahrbahnen dieser Straßen dann bis zu zweimal wöchentlich von der städtischen Kehrmaschine gereinigt werden sollen. Die Fraktionen weisen darauf hin, dass die Stadt die Reinigungspflicht in diesen Straßen rechtlich auch selbst übernehmen kann, ohne Gebühren zu erheben.

Das rheinland-pfälzische Kommunalabgabengesetz ermöglicht auch eine Finanzierung über den städtischen Haushalt, sodass eine städtische Reinigung der Fahrbahnen möglich ist, ohne die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu belasten. Eine gesonderte Gebührenerhebung ist rechtlich nicht zwingend erforderlich, auch wenn dies angesichts der angespannten Haushaltslage in Lahnstein eine Herausforderung darstellt. Zudem bestehen erhebliche praktische Bedenken gegen die geplante Satzung.

Umfangreiche Parkverbote zu bestimmten Zeiten würden weitere Belastungen für die Bevölkerung mit sich bringen. Darüber hinaus ist bislang unklar, ob die Stadt personell bereits so ausgestattet ist, dass sie ihrer eigenen Reinigungspflicht in den von ihr betreuten Bereichen tatsächlich vollumfänglich nachkommen kann. Gleichzeitig betonen die Fraktionsvorsitzenden Jochen Sachsenhauser (SPD), Reiner Burkhard (FBL) und Jutta Niel (Bündnis 90/Die Grünen), dass auch die Bürgerinnen und Bürger eine Verantwortung für das Stadtbild tragen. Sie appellieren an alle Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner, ihren Reinigungspflichten nachzukommen.

Dies sei umso wichtiger, da die illegale Müllentsorgung im Stadtgebiet und im städtischen Wald zuletzt deutlich zugenommen habe. Die Fraktionen fordern die Verwaltung auf, lösungsorientiert vorzugehen, ohne die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich finanziell zu belasten. Zunächst sollte mit Eigentümerinnen und Eigentümern das Gespräch gesucht werden, wenn die verpflichtende Reinigung nicht ordnungsgemäß erfolgt.

Aus einer Anfrage der SPD-Fraktion an die Verwaltung geht hervor, dass die Zahl der schriftlichen Aufforderungen zur Reinigung in den vergangenen Jahren bereits deutlich zugenommen hat – insbesondere seit der personellen Verstärkung des Ordnungsamtes. Allerdings ist kein einziger Fall seit 2017 dokumentiert, in dem tatsächlich ein Bußgeld verhängt werden musste, weil Anlieger ihrer Reinigungspflicht nach der schriftlichen Aufforderung nicht nachgekommen sind.

Auf diese Weise, so sind sich die Fraktionen einig, kann das Stadtbild durch konsequente Ansprache und Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden – ohne neue Gebühren, deren Bearbeitung zudem mit zusätzlichem städtischem Personal- und Verwaltungsaufwand verbunden wäre (pm Lahnsteiner Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FBL).

Lahnstein

Waldkindergarten Lahnstein integriert erfolgreiches Yogaprojekt dauerhaft in den Alltag Yoga stärkt Körper und Geist bei den LahnKobolden

LAHNSTEIN Bewegung, Achtsamkeit und Naturerlebnis gehen im Waldkindergarten LahnKobolde ab sofort Hand in Hand: Nach dem großen Erfolg des Yogaprojektes, das bei Kindern, Eltern und dem pädagogischen Team gleichermaßen auf positive Resonanz gestoßen ist, wird Yoga nun fest in den Wochenablauf integriert.

Projekte gehören im Waldkindergarten Lahnstein fest zum pädagogischen Alltag. Über mehrere Wochen oder Monate hinweg tauchen Kinder und Erzieherinnen gemeinsam in ein Thema ein, entdecken Neues und vertiefen ihre Erfahrungen. Und da die Kinder beim kürzlich abgeschlossenen Yoga-Projekt mit großer Begeisterung mitgemacht und viel Freude an den Übungen gezeigt haben, hat das Team entschieden, daraus einen festen Bestandteil des LahnKobole-Alltags zu machen. So wird nun der Morgenkreis am Mittwochmorgen zu einer ganz besonderen Einheit, in der Bewegung, Entspannung und Konzentration spielerisch gefördert werden.

Ein besonderer Dank gilt dabei der Mutter Ina Römer, die das Projekt mit ihrer fachlichen Begleitung möglich gemacht hat. Sie hat die Kinder mit viel Einfühlungsvermögen an die Übungen herangeführt und dabei gezeigt, wie gut sich Yoga auch im Waldkindergarten umsetzen lässt.

Damit die kleinen Yogis auch bestens ausgestattet sind, hat der Förderverein des Waldkindergartens die Anschaffung von Yogamatten ermöglicht und diese bereits übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kindern durch diese Unterstützung eine wertvolle Erfahrung für Körper und Geist bieten können“, so das Waldteam. „Yoga im Wald verbindet Bewegung mit Naturerlebnis, eine Kombination, die perfekt zu unserer pädagogischen Idee passt.“ (pm Stadt Lahnstein)

Lahnstein

Ein Leben für das Lichtbild: Die Geschichte des Fotoateliers Maiwald in Lahnstein Lahnstein hat Geschichte

LAHNSTEIN Der gebürtige Koblenzer August Maiwald (1886-1950) absolvierte eine Ausbildung zum Fotografen, die er 1905 in Bad Ems beim Hoffotografen Julius Göbel abschloss. Anschließend arbeitete er im Koblenzer Fotoatelier Paul Stein in der Löhrstraße. Bereits um 1900 hatte Paul Stein eine Filiale in Niederlahnstein eröffnet, im Gebäude Bahnhofstraße 16 – dort, wo später jahrzehntelang das Café Allmang bestand. Im Juni 1910 heiratete August Maiwald Therese Bittschier und zog mit ihr nach Niederlahnstein, um dort im Fotoatelier für Stein zu arbeiten.

Ab 1912 führte Maiwald das Geschäft unter eigenem Namen weiter. So warb er zur Erstkommunion jenes Jahres im Lahnsteiner Tageblatt als „Photogr. Atelier Maiwald vorm. P. Stein“ und lockte mit Preisermäßigung für Kommunikanten.

Bei der Gewerbeausstellung 1914 präsentierte August Maiwald „Ergebnisse künstlerischer Lichtbildnerei“. Die Presse lobte seine Arbeiten: „Als vorzüglich gelungen fallen in die Augen: das Bild des Bürgermeisters (Theodor) Rody, eine naturechte, lustige Stammtischgesellschaft, eine Lahnlandschaft mit Ochsengespann und ein entzückender Blick aus dem Turm der Johanniskirche mit sehr geschickter Berechnung der Bildwirkung.“ Einer Annonce von 1918 ist zudem zu entnehmen, dass das Photoatelier Maiwald sogar sonntags von 10.00 bis 15.30 Uhr geöffnet war.

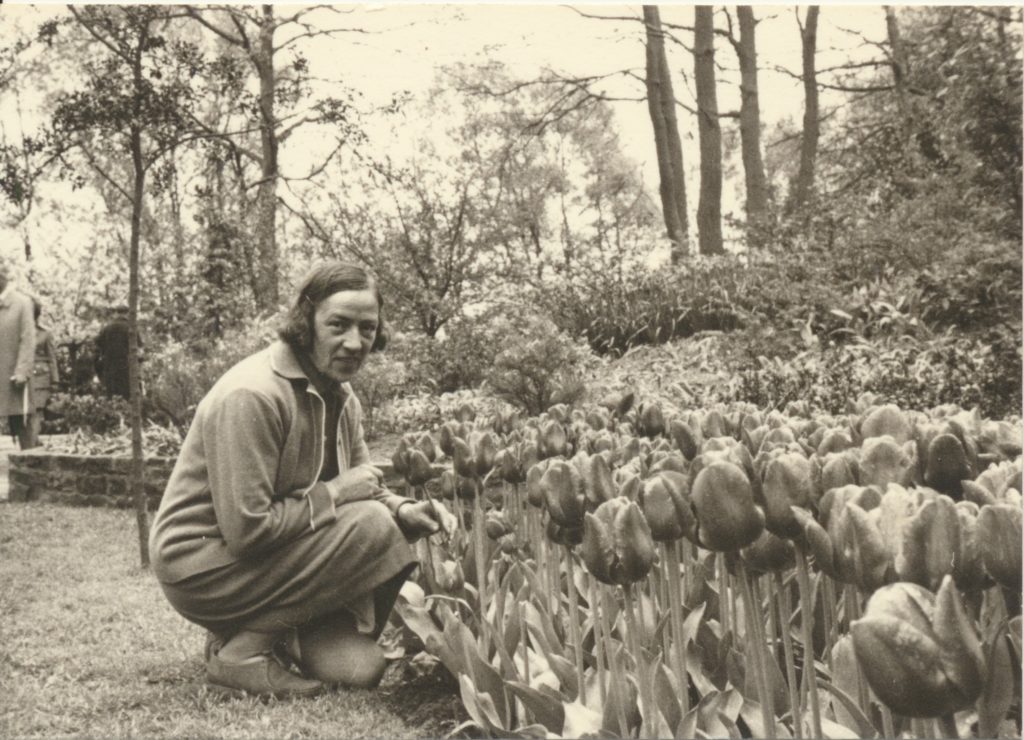

Tochter Lotte Maiwald (Foto: Sammlung Stadtarchiv Lahnstein)

Tochter Lotte Maiwald (Foto: Sammlung Stadtarchiv Lahnstein) Aus der Ehe von August und Therese Maiwald gingen drei Kinder hervor, der Sohn verstarb jedoch bereits im Alter von vier Jahren. Die beiden Töchter Lieselotte und Ingeborg stiegen in den elterlichen Betrieb ein und unterstützten ihre Eltern tatkräftig. Ende der 1930er Jahre zog das Atelier auf die andere Straßenseite, in das Gebäude Bahnhofstraße 13. Dieses Haus, einst Herrenhaus der Weingroßhandlung Reiter, war nach deren Konkurs 1925 in städtischen Besitz übergegangen. Die Familie Maiwald wohnte und arbeitete dort zunächst als Mieter, später als Eigentümer. 1931 warben sie im Stadtprospekt als „Handlung sämtlicher Photoapparate und Bedarfsartikel“, 1954 erschien in der Zeitung der Slogan: „Zur Kirmes eine Kamera für 10 DM.“

Neben seiner fotografischen Tätigkeit engagierte sich August Maiwald auch gesellschaftlich: Er war Mitbegründer der Rudergesellschaft sowie der Wandergruppe „Ruppertsklamm“. Nach seinem Tod am 1. November 1950 führten seine Frau Therese (†1964) und die Töchter Lieselotte (†1979) und Ingeborg (†2007) das Geschäft weiter – bis in den Herbst 2006.

Über Jahrzehnte hielten die Maiwalds das Leben in Lahnstein in Bildern fest: große und kleine Ereignisse, Kappenfahrten, Geburtstage, Jahrgangstreffen oder Erstkommunionfeiern – stets waren sie mit der Kamera zur Stelle (pm Stadt Lahnstein).

-

Allgemeinvor 3 Jahren

Allgemeinvor 3 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 4 Jahren

VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Schulenvor 4 Jahren

Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Koblenzvor 4 Jahren

Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Blaulichtvor 1 Monat

Blaulichtvor 1 MonatMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering

-

Koblenzvor 6 Monaten

Koblenzvor 6 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos

-

VG Nastättenvor 4 Jahren

VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!

-

VG Nastättenvor 1 Jahr

VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus