Gesundheit

Kenny spendet Knochenmark – Leben retten kann so einfach sein! – Eine interessante Geschichte aus dem Rhein-Lahn-Kreis

Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF

Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF

RHEIN-LAHN Es ist ein Donnerstagnachmittag und ich lege gerade meinen Sohn zum Mittagsschlaf, als wir einen Anruf bekommen. Irgendjemand von der DKMS wolle etwas von mir, teilt mir meine Frau mit. Die DKMS ist die Deutsche Knochenmarksspenderdatei. Diese Organisation ist eine von ungefähr 30 in Deutschland, die sich um die Knochenmarksspende kümmert, einem Verfahren das in den 1960er-Jahren entwickelt wurde um Krankheiten wie Leukämie, im Volksmund als Blutkrebs bekannt, sowie andere schwere Erkrankungen zu behandeln. Bis Ende der 1980er Jahre bedeutete die Diagnose und Behandlung Blutkrebs in vielen Fällen den Tod, da die Nebenwirkungen schwer in den Griff zu bekommen waren und das Verfahren kompliziert war.

Aber das hat sich geändert. Auch dank der DKMS. Überrascht gehe ich ran, jahrelang hatte ich die Spenderkarte im Portmonee und habe sonst keinen Gedanken daran verschwendet. Es ist fast zwanzig Jahre her, dass ich mich als Spender registriert habe. Als junger Soldat waren Dinge wie Blutspende, Typisierung und andere solidarische Möglichkeiten für mich und meine Kameraden selbstverständlich. Vor einigen Jahren habe ich das letzte Mal an die DKMS im Rahmen eines Umzugs gedacht und meine Daten aktualisiert. Denn der Datenschutz wiegt schwer bei der DKMS und wenn jemand unbekannt verzieht ist es quasi unmöglich für die Mitarbeiter den- oder diejenige ausfindig zu machen.

Das Problem dabei: Für die Spende benötigt man jemanden, der sehr viele spezielle genetische Merkmale mit dem Empfänger teilt, so ein bisschen vorstellbar wie bei einem Zwilling. Bei mehr als 20.000 verschiedenen Genen ist die Chance auf eine Übereinstimmung also gering. Und wenn derjenige, der passen würde registriert und unbekannt verzogen ist, ist das für die Mitarbeiter frustrierend. Denn dahinter stehen Schicksale, Schmerz und Leid und eben dann in vielen Fällen auch der Tod. Daher sollten auch bereits registrierte Personen ihre Daten regelmäßig abgleichen.

Ich führe mit der Frau von der DKMS ein ungefähr 15-minütiges Telefonat. Dabei gleicht sie Gesundheitsdaten ab, stellt mir einige medizinische Fragen nach meiner Konstitution und klärt

mich über den Ablauf des Verfahrens auf. Klar wird direkt eines: Die Ernsthaftigkeit des Verfahrens. Meine bisher gesammelten Daten ergeben die Möglichkeit, dass ich als Spender in

Frage käme. Ob das aber so ist muss in weitergehenden Untersuchungen geklärt werden. Der Patient erfährt über diese Suche und ihren Erfolg bzw. Misserfolg erstmal nichts, da die emotionale Belastung immens wäre und die Suche aufwendig ist. Denn gespendet und gesucht wird weltweit und nicht nur auf Deutschland begrenzt. Alles anonymisiert, auch die Mitarbeiter der DKMS wissen nur das nötigste.

Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF

Innerhalb eines Tages bekomme ich ein kleines Päckchen zugesendet mit Infomaterial, Briefen für meinen Hausarzt und Röhrchen für eine Blutentnahme. Beim Arzt bekomme ich sofort einen Termin für die Untersuchung, man nimmt mich dazwischen und behandelt mich gut. Jedem Beteiligten ist klar, dass es um Zeit, Leben und Tod geht. Die entstehenden Kosten übernimmt dabei komplett und unbürokratisch die DKMS. Wobei die Arzthelferin, welche mir Blut abnimmt mir mitteilt, dass sie das umsonst machen und nicht abrechnen. Denn die Arbeit der DKMS ist gemeinnützig, es geht nicht um Profite und die Prozesse sind aufwendig und teuer.

Arzthelfer arbeiten umsonst um Leben zu retten

Auch ich verzichte auf Lohnausfall, Spritkosten und Co. Helfen ist eine Selbstverständlichkeit und muss nicht belohnt werden. So ist zumindest meine Herangehensweise an das Ganze. Das abgenommene Blut kommt in einem Karton, den ich einfach in den Briefkasten werfen kann. Ab hier kann es unterschiedlich lang dauern, bis eine Rückmeldung kommt. Ein anderer Spender

berichtet davon, dass er 7 Wochen auf eine Nachricht gewartet hat. Ich erhalte meine Nachricht allerdings schon nach wenigen Tagen – Ich kann Spender werden. Dabei geht die DKMS immer schnell vor auf dem Informationsweg. Ich bekomme eine E-Mail, einen Anruf und auch eine SMS. Damit jede Info auch wirklich bei mir ankommt. Ich werde in eine spezielle Blutentnahmeklinik in Frankfurt gebeten, in der ich ungefähr einen halben Tag untersucht werde.

Wo es für mich räumlich am günstigsten ist, kann ich mir aussuchen beziehungsweise als Wunsch äußern, der Bedarf des Patienten und der Zeit geht allerdings vor. Die Voruntersuchung ist bereit eine knappe Woche später, aber man geht stets auf meine Terminbedürfnisse ein. Mit der Spende zum Beispiel: Ich fliege im Oktober in die USA und teile das auch mit und so wird dieser Zeitraum ausgeschlossen. Wobei ich auch meine Bereitschaft äußere, diesen Flug zu stornieren. Das Leben eines anderen Menschen geht vor. Aber auch das ist kein Problem, man versucht alles es zeitlich passend zu halten und so kann ich Ende September spenden.

Genaue Untersuchungen bevor gespendet wird

Bei der Voruntersuchung muss ich Fragebögen ausfüllen, wie man das vom Arzt schon kennt. Mir wird erneut Blut und auch Urin abgenommen und meine Milz wird per Ultraschall untersucht. Dabei checkt der Arzt auch noch den Rest meines Körpers. Ich weiß also jetzt, dass ich zumindest im Oberkörper recht gesund bin. Im Laufe der Vorbereitungen zur Spende wird meine Milz anschwellen, deshalb ist diese Untersuchung wichtig. Aber dazu später mehr. Die Laborergebnisse bekomme ich einige Tage später per Post und die sind umfangreich.

Neben den üblichen Standardwerten wurde untersucht auf Toxoplasmose, Herpes-Viren und viele andere Krankheiten. Denn der Empfänger wird aus meinen Zellen neues Knochenmark bilden und ein extrem schwaches Immunsystem haben. Daher könnten bestimmte Vorerkrankungen die Patienten gefährden. Aber ich bin immer noch spendetauglich. Das freut mich. Ab hier wird es ernst. Richtig ernst. Denn: Wir machen den eigentlichen Spendertermin aus. Ungefähr 10 Tage vor meiner Spende wird aber beim Empfänger damit begonnen, sein Knochenmark zu zerstören.

Damit er von mir neues bekommen kann. Wenn ich in diesen 10 Tagen einen Rückzieher mache, mir etwas passiert oder etwas das Verfahren verzögert, bedeutet das mit fast 100% Sicherheit den Tod des Empfängers. Das macht man mir sehr deutlich klar. Für mich steht das nie in Zweifel, aber man muss sich halt bewusst sein, dass es für mich nur ein paar Nadelpeikser sind. Für die empfangende Person ist es aber Hoffnung. Oft die letzte und einzige. Ich verdrücke mir eine Träne, dass ist schon eine emotionale Last. Aber mir hilft der Gedanke, dass es jemand anderen schlecht geht und es jede Sekunde wert ist. Egal ob es schmerzhaft, anstrengend oder „gefährlich“ aufgrund möglicher Nebenwirkungen wird. Es könnte auch mein 3- jähriger Sohn sein. Oder meine Frau. Oder ich. Krebs kennt keine Altersgrenze und ist immer ein Schicksal.

Ich mache einen letzten Coronatest ungefähr zwei Wochen vor dem Spendetermin und sende ihn per Post ins Spendezentrum. Auch hier ein negatives Ergebnis, ab jetzt kommt der

„unangenehme“ Teil: Stammzellen befinden sich im Knochenmark. Da müssen sie aber raus. Früher wurde dazu aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen und auch heute ist das manchmal noch nötig. Ein kleiner Eingriff, aber ein Eingriff. Anfang der 90er entdeckte man allerdings ein Verfahren, um Stammzellen aus dem Blut zu entnehmen.

Man fand heraus: Im Rahmen einer Erkrankung werden vermehrt Leukozyten gebildet, die weißen Blutkörperchen. Der Vorgänger dieser Zellen befindet sich im Knochenmark, wird dann erst zur Leukozyte und wandert ins Blut. Aber auch einige Zellen ohne „fertige Funktion“ gelangen dabei in den Kreislauf, sie können quasi alles werden was sie wollen. Und genau das sind die Stammzellen. Um diesen Prozess künstlich zu provozieren, hat man das körpereigene Hormon G-CSF als geeignet ausgemacht. Über einige Tage in höheren Dosen verabreicht, erzeugt es beim Körper das Bedürfnis Leukozyten herzustellen. Und das tut er dann auch fleißig.

Durch die Gabe von G-CSF erhöht sich die Anzahl der weißen Blutkörperchen in kurzer Zeit auf um das 3-10fache. Und somit eben auch die Anzahl der freien Stammzellen im Blut. Das Hormon muss allerdings gespritzt werden. Zweimal täglich. Damit man nicht ständig zu Unzeiten einen Arzt dafür finden muss, wird es zur Selbstanwendung mitgegeben. Für jeden Tag erhält man zwei Pakete mit einer Spritze und der vorzubereitenden Lösung. Das ganze spritzt man sich dann selbst wie man es von einer Thrombosevorbeugung oder Insulinspritze kennt in Bauch oder Oberschenkel. Kurze Nadel, kaum spürbar und nicht nennenswert.

Aber es gibt Nebenwirkungen, und die bekommt man sehr wahrscheinlich: Knochen- und Gliederschmerzen gibt es häufig und auch ich spüre es. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Muskelkater, kaum mehr. Die Milz vergrößert sich und tatsächlich spüre ich meine Milz. Dieses Organ lebte bis dato eher unauffällig in meinem Körper, aber jetzt kann ich es fühlen. Oder bilde es mir zumindest ein. Die Vergrößerung bedeutet jedoch auch die Gefahr eines Risses der Milz bei Kraftanstrengung oder heftigen Erschütterungen. Von Kraftsport und Boxen wird mir dringend abgeraten. Und das sollte man auch ernst nehmen. Die Hebebegrenzung von 10 Kilo ist allerdings mit einem 3jährigen schwer umsetzbar. Aber ich habe überlebt, es ging also. Ein bisschen Vorsicht lässt man aber dann doch besser walten. Diese Nebenwirkung waren problemlos ertragbar, man erhält auch Schmerzmittel für den Fall das man sie benötigt und kann sich auch jederzeit krankschreiben lassen. Beides ist bei mir nicht notwendig.

Einzig am Tag vor der Spende teilt mir mein Körper beim Arbeiten durch Herzrasen mit, dass ich nach vier Tagen spritzen etwas kürzer treten soll. Das kommt mir aber recht, den am nächsten Tag heißt es früh aufstehen um morgens im Spendezentrum anzukommen. Man sollte seine gesamte Morgentoilette erledigt haben, denn aufstehen während der Spende ist nicht möglich. Man bekommt ein bequemes Bett zugewiesen und muss dann beide Arme hergeben. In einem Arm wird das Blut entnommen, in eine Maschine geführt und von den Stammzellen befreit. Der Rest Blut kommt wieder zurück durch einen normalen Venenkatheter. Auf der Entnahmeseite muss allerdings eine größere Nadel im Arm verbleiben. Diesen darf man während der 3-5 Stunden dauernden Prozedur auch nicht bewegen. Das und die Tatsache, dass ich nach 3 Stunden Blasendruck verspüre, sind allerdings die größten Probleme und gerade mit Blick auf das Empfängerleid sehr leicht erträglich. Solidarität heißt eben auch mal Unbequemlichkeit, da kann jeder mal durch. Ich werde durchgehend gut betreut, alle sind unfassbar freundlich und gut gelaunt, eine Wohltat in unserem überlasteten Medizinsystem. Wir sind vier Spender unterschiedlicher Altersgruppen. Keiner von uns hat größere Nebenwirkungen.

Einzig durch einen Wirkstoff an der Nadel, der verhindert, dass die Nadel verstopft, wird Calcium im Körper abgebaut. Das führt zu kribbeln und kann auch zu Muskelkrämpfen führen. Als das Kribbeln bei mir einsetzt, nach ungefähr zehn Minuten, beobachte ich diese Entwicklung genau. Es beginnt in den Fingerspitzen und ich bin mir nicht sicher ob es am steifen Arm liegt. Als aber meine Lippen kribbeln und meine Zähne sich stumpf anfühlen, sage ich dann doch dem Personal bescheid. Ich will keinen Krampf im Arm riskieren während da eine Nadel drinnen steckt. Das Personal hängt aber einfach einen Beutel Calcium-Infusion an meinen Arm und sofort verschwindet das Gefühl. Ich höre ein Hörbuch, unterhalte mich mit dem Personal und nicke auch nochmal kurz ein. Wann die Spende beendet ist, wird zu Beginn berechnet. Als ich nach drei Stunden also wirklich dringend pinkeln muss, entschließe ich mich, die letzte halbe Stunde durchzuhalten um nicht im Liegen in eine Flasche zu urinieren.

Das wäre jederzeit möglich, auch ein großes Geschäft ist machbar, aber man muss dem Personal und sich selbst das Leben ja nicht schwer machen. Der stillgelegte Arm ist nach dieser Zeit auch etwas steif und unangenehm, aber ich hatte deutlich schlimmere Tage im Leben, also einfach kurz wegatmen und die letzte halbe Stunde abwarten. Nachdem ich und der Apparat wieder von einander getrennt sind, kann ich auch sofort aufstehen. Anders als bei der Blutspende verliert man kaum Blut im Kreislauf und keiner von uns hatte daher Probleme mit Schwindel oder ähnlichem. Es ist ein bisschen kühl, da das zurückerhaltene Blut nicht extra erwärmt wird, aber auch das ist verkraftbar und durch warme Kleidung und eine Decke die man erhält ausgleichbar.

Ich muss noch eine halbe Stunde auf die Ergebnisse warten um sicherzustellen, dass die Zellenanzahl ausreichend war und werde auch hier nochmal mit leckerem Essen und Getränken versorgt. Dann kann ich gehen. Ich habe hoffentlich jemand anderen das Leben geschenkt oder zumindest Hoffnung. Ein emotionaler Moment, der wirklich glücklich macht. Egal ob Kind oder Greis, Schwarz oder weiß: Wenn mich jemand fragt, was ein Leben wert ist, kann ich jetzt immer sagen: Mindestens ein bisschen Blut und Zeit. Eigentlich kein hoher Einsatz.

Trotzdem sind weltweit nicht genug Menschen registriert. Alle 12 Minuten erfährt in Deutschland jemand das er Blutkrebs hat. Oftmals Kinder. Und jeder zehnte Erkrankte findet einem Artikel des Ärzteblatts nach keinen Spender. Zumindest ich finde das zuviel. Jeder sollte einen Spender finden können, jeder der kann sollte sich typisieren lassen. Es ist kostenlos, unaufwendig und einfach. Bis zum 61. Lebensjahr kann man bei der DKMS spenden. Es gibt einige Ausschlusserkrankungen, aber das findet man alles im Rahmen der Typisierung heraus.

Ich empfehle im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Firmen gerne, die DKMS einzuladen oder Sets zur Typisierung zu besorgen. Egal ob DKMS oder einer der anderen Anbieter zur Typisierung: Es ist für alle eine Herzenssache und man sollte jeden immer wieder darauf stoßen sich anzumelden. Mundabstrich machen, wegschicken, fertig. Haben wir während der Coronakrise alle tausend Mal gemacht, einmal mehr sollte kein Thema sein. Leben retten kann so einfach sein, daher meine persönliche Bitte an Sie: Lassen Sie sich typisieren. Seien Sie für einen Sohn, eine Mutter oder einen Opa eine letzte Hoffnung. Es lohnt sich. Versprochen. (Autor und Fotos: Kenny Kirstges)

Gesundheit

Zusammenreißen statt trauern? Warum unsere Gesellschaft den Verlust nicht aushält Wenn Rückzug keinen Platz mehr hat und Gefühle stören: ein Gespräch über Trauer in unserer Zeit

BAD EMS Ein leerer Stuhl, wo du einst saßt. »Die Stille schreit, du fehlst so sehr«, mit diesen Zeilen beginnt Folge 2 (Teil A) der Reihe »Rund um die Trauer«, in der Moderatorin Anja Schrock erneut mit dem Gestalttherapeuten und Philosophen Mathias Jung spricht. Diesmal geht es um Trauer und Gesellschaft: um Erwartungen, um den sozialen Blick von außen und um das, was an Ritualen verschwunden ist.

Jung beschreibt, wie sich frühere, sichtbare Trauerzeichen »wie Salmiak-Geist« aufgelöst hätten. Das Trauerjahr, schwarze Kleidung, ein Trauerband am Revers: Früher habe das Umfeld am Arbeitsplatz sofort gewusst, dass hier Rücksicht und Schonung nötig sind. Heute passe diese Form von Rückzug kaum noch »rein«, ein Verlust, sagt Jung, weil dadurch auch ein gemeinsamer Rahmen fehle, in dem Trauer mitgetragen wird.

Ein zentraler Punkt des Gesprächs ist der Gegensatz zwischen Beschleunigung und Trauer. Der Alltag ist getaktet, Rollen müssen funktionieren: Kind zur Schule, Arbeit, Verantwortung. Trauer dagegen sei Entschleunigung, Innehalten, ein Moment, in dem »die Zeit stillsteht«. Jung formuliert es drastisch: Schon dass die Sonne am nächsten Tag ungerührt wieder aufgeht, könne sich wie eine Kränkung anfühlen. In einer Leistungsgesellschaft hätten Gefühle oft »keinen Platz«, sie gelten als hinderlich.

Wie konkret diese Überforderung aussehen kann, zeigt eine vorgelesene Zuschrift: Eine Frau schildert den Tod ihres Mannes nach einer Herzoperation und die Doppelbelastung aus Trauer, Alleinverantwortung und familiärem Druck. Während sie für ihre vierjährige Tochter stark sein muss, geraten gleichzeitig alte Abhängigkeiten zurück ins Leben: Entscheidungen, Grenzen, wirtschaftliche Fragen. Jung nennt den Tod in diesem Fall eine Katastrophe, die man nicht »verkleinern und wegreden« dürfe. Der Verlust sei wie eine »Amputation bei lebendigem Leibe«, Trost stelle sich zunächst nicht ein.

Deutlich wird das auch in der Kritik an gut gemeinten Floskeln. Sätze wie »Die Zeit heilt alle Wunden«, »Er oder Sie ist an einem besseren Ort« oder »Das wird schon wieder« seien oft nicht hilfreich, manchmal sogar kränkend. Jung widerspricht ausdrücklich: Zeit allein heile nichts. Trauer brauche Verarbeitung, Gespräch, das Recht, erschüttert zu sein. Und: Wunden dürften bleiben, weil sie auch Bindung bedeuten: Ausdruck dessen, dass der Verstorbene nicht gleichgültig ist.

Am Ende wird der Blick auf den Umgang im Umfeld gelenkt: Sprachlosigkeit, Themawechsel, Schweigen, das könne für Trauernde grausam sein. Stattdessen helfe es, dazubleiben, zuzuhören, die Geschichte auch »zum zehnten Mal« zu hören und Fragen zu stellen wie: »Wie geht es dir im Augenblick?« In einer weiteren Zuschrift beschreibt Carina Trauer als etwas, das kommt und geht: ausgelöst durch Musik, Erinnerungen, Momente. Abschütteln lasse sie sich nicht, akzeptieren müsse man sie, und lernen, mit ihr zu leben.

Folge 2 (Teil A) endet mit dem Ausblick auf Teil B, der sich Regeln und Ritualen widmet und der Frage, wie andere Kulturen mit Tod und Trauer umgehen.

Gesundheit

Damit Hilfe wirklich hilft: Anziehpunkt Montabaur bittet um wohlüberlegte Sachspenden Caritas dankt für große Spendenbereitschaft – und ruft zur Achtsamkeit auf: Gut erhalten statt aussortiert

MONTABAUR „Wir gehen unter“, sagt Vera Zimmermann, Einrichtungsleiterin des Caritas-Anziehpunkts in Montabaur – und meint das wörtlich. Der Secondhand-Laden in der Kirchstraße 17 mitten in der Innenstadt wird derzeit überflutet mit Sachspenden. „Wir freuen uns sehr über die Hilfsbereitschaft der Menschen. Aber leider ist ein großer Teil der Spenden einfach nicht mehr zu gebrauchen“, erklärt Zimmermann.

Immer wieder landen Kleidungsstücke und Haushaltswaren im Anziehpunkt, die sichtbare Gebrauchsspuren aufweisen: Flecken, ausgeleierte Hosen, Kragenspeck an Hemden, Knötchen im Pulli. „So schade es ist: Solche Dinge können wir nicht weitergeben. Uns fehlt schlicht die Zeit und das Personal, alles zu waschen oder zu reparieren“, so Vera Zimmermann.

Was nicht in den Verkauf kann, muss entsorgt werden – und das kostet künftig sogar Geld. „Bisher wurden die aussortierten Dinge kostenlos abgeholt. Künftig aber müssen wir die Entsorgung bezahlen. Das belastet uns zusätzlich – und steht natürlich im Widerspruch zu unserem Nachhaltigkeitsgedanken“, betont die Leiterin. Ein Teil der aussortierten Ware wird recycelt oder geht in Drittländer, ein kleiner Teil wird endgültig vernichtet.

Der Appell an die Bevölkerung ist daher eindeutig: Spenden Sie gerne – aber bitte nur einwandfreie und saubere Ware. „Unsere Kundinnen und Kunden freuen sich über gute, gepflegte Kleidung und intakte Haushaltswaren. Das, was Sie selbst noch guten Gewissens tragen oder verschenken würden, ist auch für uns geeignet“, so Zimmermann.

Um die Flut an Spenden künftig besser bewältigen zu können, gelten im Anziehpunkt Montabaur ab Januar 2026 feste Annahmezeiten:

-

Montag 9 bis 12 Uhr

-

Mittwoch 9 bis 12 Uhr

-

Freitag 13 bis 16 Uhr

-

Samstag 10 bis 13 Uhr

„Wir bitten alle Spenderinnen und Spender dringend, sich an diese Zeiten zu halten“, sagt Vera Zimmermann. „Nur so können wir sicherstellen, dass die Spenden auch ordentlich entgegengenommen und sortiert werden können.“ Wer etwas Wartezeit mitbringt, wird im Anziehpunkt freundlich empfangen: „Natürlich bieten wir unseren Spenderinnen und Spendern gerne einen Sitzplatz und eine Tasse Kaffee an“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Maximal sollten die Spenden nicht mehr als ein bis zwei Einkaufstaschen umfassen, Spenden in Säcken oder Kartons sind nicht möglich.

Der Anziehpunkt in Montabaur ist ein Secondhand-Laden des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn. Hier kann jeder einkaufen – unabhängig vom Einkommen. Angeboten werden u.a. Baby- und Kinderkleidung (bis Größe 176), Schwangerenbekleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Spielsachen, Damen- und Herrenbekleidung, Bett- und Tischwäsche, Handtaschen, Haushaltswaren (bitte keine Einzelteile), Modeschmuck, Accessoires und Dekoartikel.

„Unsere Arbeit lebt vom Miteinander“, sagt die Einrichtungsleiterin. Rund 60 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit im Montabaurer Anziehpunkt. Sie sortieren, beraten, verkaufen und hören zu – denn längst ist der Laden mehr als ein Ort zum Stöbern. „Viele Menschen kommen nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Reden. Der Anziehpunkt ist für sie ein Stück Gemeinschaft geworden.“

Kontakt: Anziehpunkt Montabaur, Kirchstraße 17, 56410 Montabaur, Telefon: (02602) 997043, E-Mail: anziehpunkt-ww@cv-ww-rl.de. (pm Caritas Westerwald | Rhein-Lahn)

Gesundheit

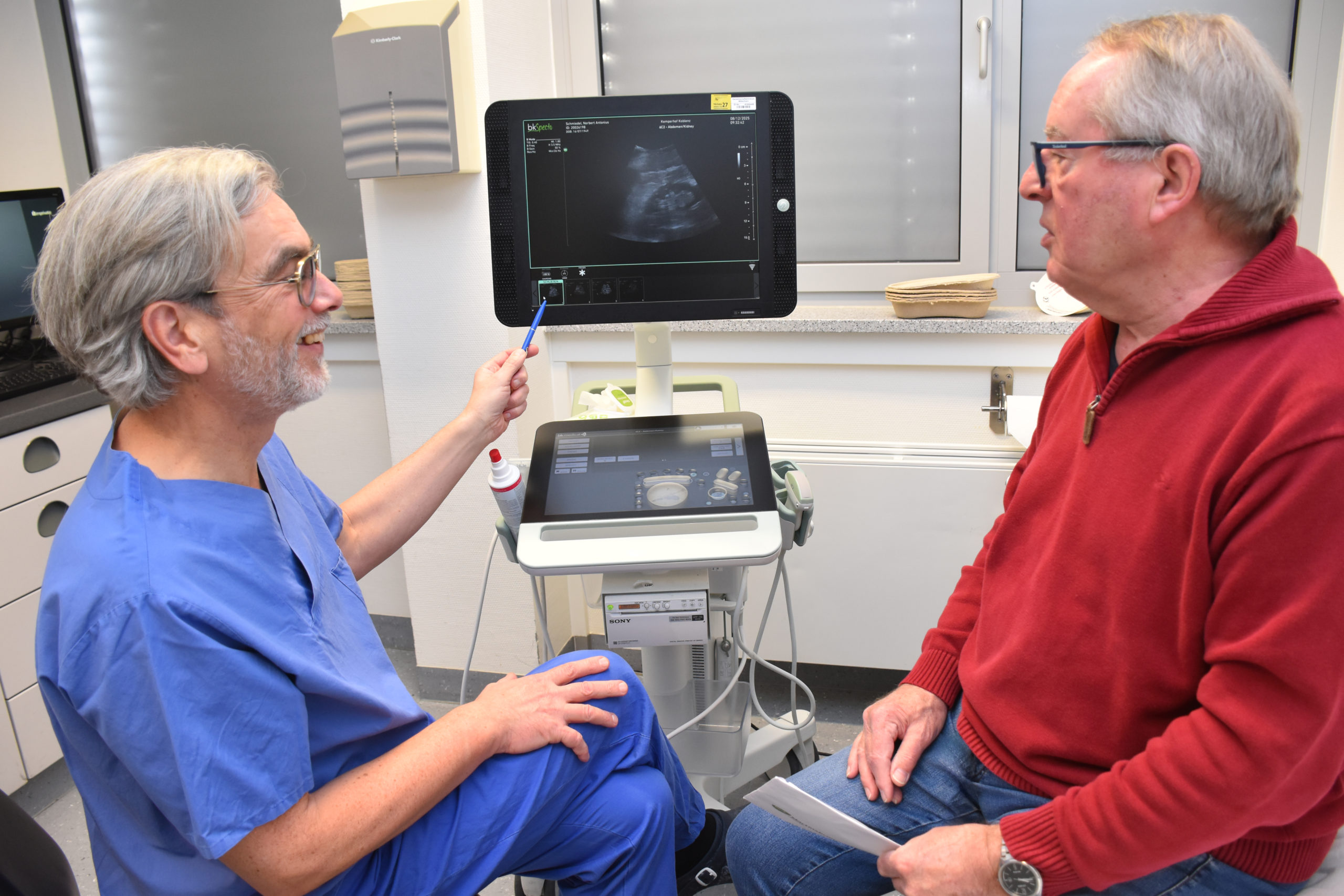

Prostatakrebs: „Betroffene sind im Kemperhof in guten Händen“ Norbert Schmiedel profitierte von modernen Behandlungsverfahren und guter Betreuung

KOBLENZ Vor drei Jahren suchte Norbert Schmiedel seinen Hausarzt auf, da er unter Problemen beim Wasserlassen litt. Dieser riet ihm zur weiteren Abklärung der Beschwerden zu einer Untersuchung bei einem Urologen. So kam Herr Schmiedel in die Sprechstunde von Dr. med. Ludger Franzaring im Kemperhof Koblenz. Neben einer gründlichen Erhebung der Krankengschichte, der sorgfältigen klinischen Untersuchung, die auch das Abtasten der Prostata beinhaltete, und einer Ultraschalluntersuchung der Urogenitalorgane riet der Chefarzt der Klinik für Urologie, Uro-Onkologie und Kinderurologie dem Patienten auch zur Bestimmung des PSA-Wertes, des so genannten prostataspezifischen Antigens. „Je höher die Konzentration dieses Tumormarkers im Blut ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Prostatakrebs vorliegt“, erklärt Dr. Franzaring. Da erhöhte Werte aber auch andere Ursachen wie nicht-bösartige Veränderungen oder Entzündungen der Prostata haben können, werden bei Bedarf weitere Untersuchungen durchgeführt. Dies sind MRTs der Prostata und bei Auffälligkeiten auch MRT-Ultraschall-Fusionsbiopsien, bei denen auffälliges Gewebe durch die Kombination von MRT-Bildern mit einer Ultraschalluntersuchung besonders zielgenau entnommen werden kann.

Bei Norbert Schmiedel wurde dabei zunächst ein als wenig aggressiv eingestufter Tumor diagnostiziert. „Man riet mir daher zunächst zu einer sogenannten ‚Active Surveillance‘, also der regelmäßigen Kontrolle der weiteren Entwicklung“, erinnert sich der heute 76-Jährige. „Diese Strategie wird verfolgt, wenn ein Tumor ein niedriges Risikoprofil hat und eine krankheitsbedingte Beeinträchtigung auch im Verlauf nicht zu erwarten ist beziehungsweise ein Einfluss auf die Lebenserwartung nicht wahrscheinlich ist“, erläutert Dr. Franzaring. Ziel ist es, eine Übertherapie zu vermeiden, also Patienten nicht unnötig mit Behandlungen zu belasten, die mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sein können. „Allerdings ist bei der aktiven Überwachung eine besonders intensive ärztliche Beratung und Begleitung notwendig, um bei eventuellen Veränderungen rasch mit der dann erforderlichen Therapie zu beginnen“, wie Franzaring, stellvertretender Leiter des Prostatakrebszentrums am Kemperhof, ergänzt.

Daher unterzog sich Norbert Schmiedel alle drei Monate einer Kontrolle, bei der neben einer Tast- und Ultraschalluntersuchung auch der PSA-Wert überprüft wurde. Diese Termine fanden zunächst im Kemperhof statt, wurden später aber auch von seinem Hausarzt durchgeführt, um den Fahrtaufwand vom Wohnort in die Klinik zu reduzieren.

Ob die aktive Überwachung für einen Patienten infrage kommt, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie Betroffene mit dem Wissen umgehen, dass in ihrem Körper etwas schlummert, das dort nicht hingehört. „Jeder Mensch hat ein individuelles Sicherheitsbedürfnis – auch wenn das Risiko, dass der Tumor sich während der Überwachung plötzlich zu einem nicht mehr behandelbaren Stadium heranwächst, äußerst gering ist“, betont Dr. Franzaring. In etwa 30 bis 50 Prozent der Fälle kommt es während der aktiven Überwachung zu einem Fortschritt der Erkrankung beziehungsweise einer Veränderung des Aggressivitätsmusters des Tumors, die eine klassische Behandlung erforderlich macht. „Dann ist genug Zeit, gemeinsam zu entscheiden, wie es weitergeht“, erklärt Dr. Franzaring.

Auch bei Norbert Schmiedel wurde ein kontinuierlicher Anstieg des PSA-Wertes festgestellt. Eine erneute Gewebeprobe bestätigte im Juni dieses Jahres den aggressiveren Fortschritt der Erkrankung, sodass Dr. Franzaring seinem Patienten zu einer DaVinci-Prostatektomie riet. „Dieses minimal-invasive Verfahren zur Entfernung der Prostata hat den Vorteil, dass das Risko für Blutungen und damit auch für benötigte Transfusionen deutlich geringer ist“, erläutert Franzaring. Außerdem haben die Patienten nach dem etwa drei Stunden dauerndem Eingriff weniger Schmerzen und Nebenwirkungen wie etwa die Störung der Erektionsfähigkeit oder Inkontinenz.

Davon profitierte auch Norbert Schmiedel, der bereits kurz nach der Kontrolluntersuchung erfolgreich und komplikationslos im Kemperhof operiert wurde. Ergänzende Therapien wie Bestrahlungen und Chemotherapie waren in seinem Fall nicht erforderlich. „Auch die bereitgelegten Schmerzmittel habe ich nicht gar nicht gebraucht“, erzählt der zufriedene Patient. „Bereits auf der Station habe ich mit unterstützenden Übungen zum Beckenbodentraining begonnen, die ich nach der Entlassung regelmäßig ambulant weitergeführt habe.“ Im Juli folgte zudem eine Reha-Aufenthalt in einer Klinik in der Region.

„Ich fühlte mich bei Dr. Franzaring und seinem Team sowohl fachlich als auch menschlich von Anfang an bestens aufgehoben. Auch den Aufenthalt auf der Komfortstation kann ich nur empfehlen – ich war rundum gut versorgt und habe mich dort sehr wohlgefühlt“, sagt Schmiedel, der weiterhin regelmäßig alle drei Monate die Kontrolluntersuchungen am Kemperhof wahrnimmt. „Ich kann nur jedem Mann raten, die angebotenen Früherkennungsuntersuchungen zu nutzen, um im Falle eines Falles rechtzeitig handeln zu können.“ Sein Beispiel zeigt, wie wichtig eine enge medizinische Betreuung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Vertrauen in das Behandlungsteam für den Heilungsprozess sind. Dafür steht das Prostatakrebszentrum als ein Teil des zertifizierten Onkologischen Zentrums Koblenz-Mittelrhein.

-

Allgemeinvor 4 Jahren

Allgemeinvor 4 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 4 Jahren

VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Schulenvor 4 Jahren

Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Koblenzvor 4 Jahren

Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Blaulichtvor 4 Monaten

Blaulichtvor 4 MonatenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering

-

Koblenzvor 8 Monaten

Koblenzvor 8 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos

-

VG Nastättenvor 4 Jahren

VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!

-

VG Nastättenvor 1 Jahr

VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus