Lahnstein

Vor 175 Jahren erhielt Friedrichssegen seinen Namen

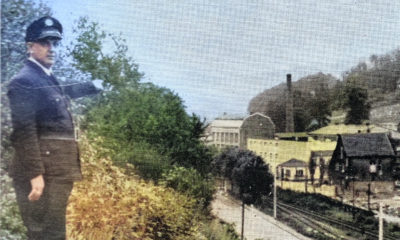

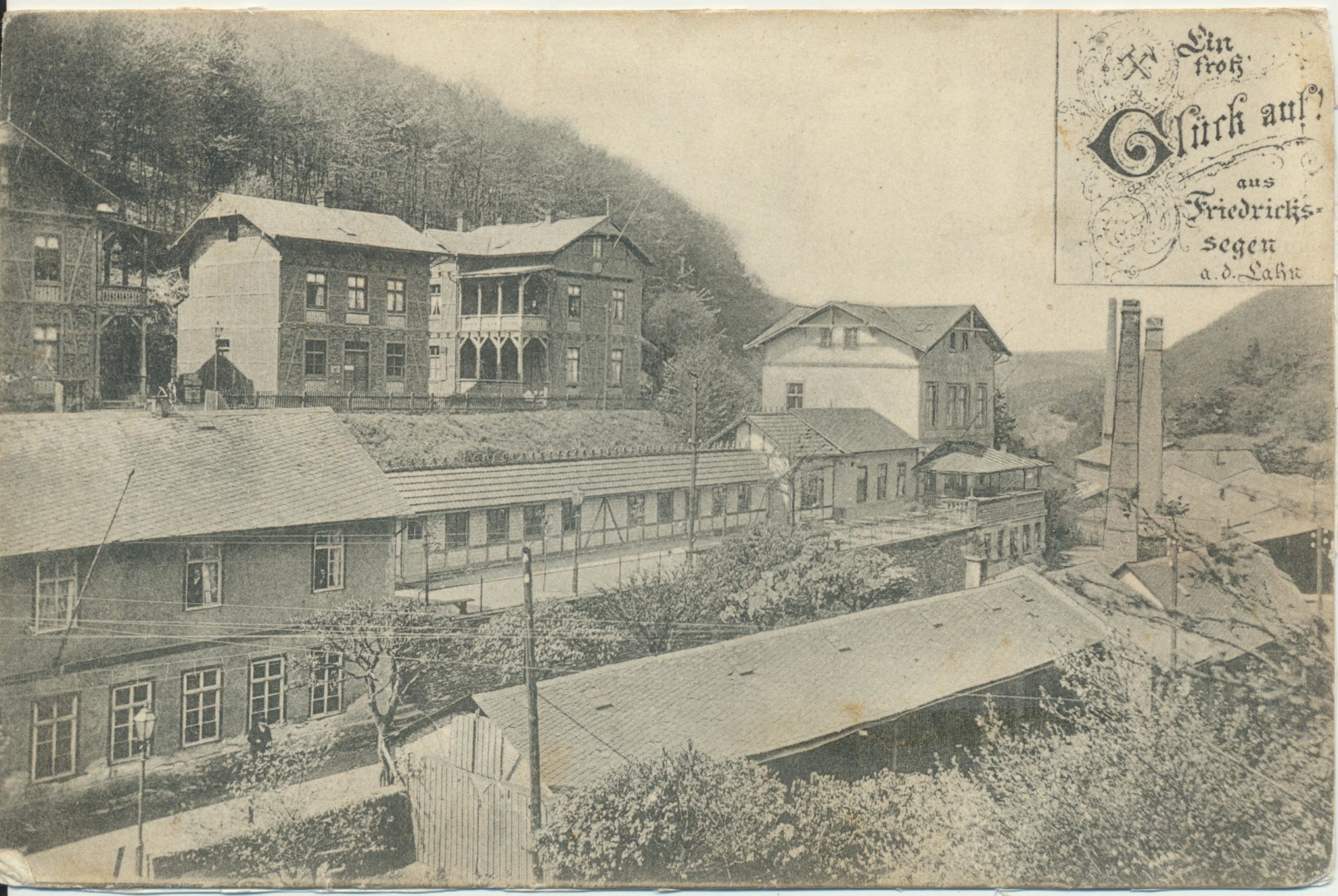

Ansichtskarte Friedrichssegen Kölsch Loch mit Kegelbahn, um 1905 (Stadtarchiv Lahnstein)

Ansichtskarte Friedrichssegen Kölsch Loch mit Kegelbahn, um 1905 (Stadtarchiv Lahnstein)

FRIEDRICHSEGEN Nach heutigem Kenntnisstand wurde der Name Friedrichssegen erstmals im Jahre 1848 als „Zeche Friedrichssegen“ im Schriftverkehr mit der herzoglich Nassauischen Regierung genannt. In der Geschichte des Stadtteils Friedrichssegen gibt es für den Namen nur eine Bezugsperson, die diesen Namen trug, nämlich Kaiser Friedrich II., genannt der Staufer, (*1194, +1250).

Friedrich, damals noch Deutscher König, schenkte dem Mainzer Erzbischof Sigfrid II., Landesherr von Oberlahnstein, den Berg Tiefenthal bei Lahnstein („monte diefendal prope Logenstein“) mit der dortigen Silbergrube und stellte am 25. Mai 1220 in Speyer die Schenkungsurkunde aus.

Der Arbeitskreis Grube Friedrichssegen geht heute davon aus, dass der damalige Bergverwalter und spätere Generaldirektor Carl Heberle, welcher im Auftrag der Eigner die im Berg Tiefenthal liegende Grube „In den Kölschen Löchern“, die spätere Grube Friedrichssegen, an den Franzosen Boudeau verkaufte, aus der Kenntnis der Geschichte heraus die Anregung zum Namen Friedrichssegen gegeben hatte. Da „an Gottes Segen alles gelegen“, also auch für die Grube Friedrichssegen, ist das Wort eine Bitte an Gott, Segen zu erteilen.

Der Verkauf der Zeche geschah im Jahre 1852. Dass die herzoglich nassauische Regierung die Grube nach einem preußischen Prinzen benannte, der 40 Jahre später als Kaiser Friedrich III. für 99 Tage das Deutsche Reich regierte, ist undenkbar. Erwähnt sei aber, dass Kaiser Friedrich III. als Kronprinz am 06. Mai 1887 der Grube einen Besuch abstattete. Als Gemeindenamen ist der Namen Friedrichssegen nur in Lahnstein zu finden, während er als Grubenname auch bei den Gruben oberhalb der Lahn bei Geilnau und bei Hahnstätten vergeben wurde.

In einer handgemalten Karte des Oberlahnsteiner Stadtwaldes von 1739 taucht für das spätere Friedrichssegen die Bezeichnung „Im Hüttental“ auf. Die nächste urkundliche Erwähnung des Erzbergbaus, dessen Spuren bis in die Römerzeit zurückreichen, ist für das Jahr 1768 belegt, als die Grube in den Kölschen Löchern nach Gutachten einer Oberlahnsteiner Gewerkschaft zur Ausbeutung überlassen wurde. Diese wechselte bedingt durch fehlendes Eigenkapital häufig die Besitzer.

1852 wurde eine Kommerzialgesellschaft gegründet, die 1854 in eine „Anonyme Aktiengesellschaft des Silber- und Bleibergwerks Friedrichssegen bei Oberlahnstein“ umgewandelt wurde. Damit begann die Blütezeit des Erzbergbau- und Hüttenbetriebs und des ganzen Ortes, der sich aus den Ortsteilen „Ahl“, „Kölsch Loch“, „Tagschacht“ und „Neue Welt“ zusammensetzte. Die Grubenbaue wurden ständig erweitert, die modernsten Aufbereitungsanlagen eingesetzt. Ab 1880 fuhr hier die erste Zahnradbahn im Königreich Preußen. Gefördert wurden hauptsächlich Blei, Spateisen und Zink.

Bis zur 14. Tiefbausohle hatte das Bergwerk ein Gesamtteufe von 664 m. In der Blütezeit wurden 850 Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtlänge der Stollen und Strecken betrug über 22 km, davon 18,2 km mit Schienen für Loren (Hunte). Fast 120 Gebäude, darunter zwei Dutzend Wohn- und Schlafhäuser, Schule und Kirche, drei Gasthöfe, eine Wäscherei, eine Gasfabrik und eine Wasserversorgungsanlage zeugten vom Höhepunkt der Siedlungsentwicklung.

Mit dem Versiegen der Erzvorkommen zeichnete sich zum Ende des Jahrhunderts der Niedergang ab. 1900 wurde die Grube verkauft und von einem Berliner Bankenkonsortium weiterbetrieben. Die 1904 gegründete Bergwerks-Aktiengesellschaft Friedrichssegen geriet 1913 in Konkurs. Die Bergleute verließen das Friedrichssegener Tal und verdingten sich bei anderen Gruben. Nur die ehemaligen Bergleute blieben wohnen. In den Ortsteilen Kölsch Loch und Tagschacht standen die Wohnanlagen leer und verfielen, bis sie nach dem Ersten Weltkrieg wieder notdürftig bewohnbar gemacht wurden. Armut und Not herrschte in Friedrichssegen, da die Zugezogenen keine Arbeit fanden. Das Konkursverfahren über das Vermögen der Bergbau Aktiengesellschaft Friedrichssegen endete mit der Veräußerung der Liegenschaften für 80.000 Mark an die Herren Baer, Bassett, Frank und Multhaupt. 1926 übernahm der Erzverein Wissen an der Ruhr die Ausbeutung und den Bau einer Aufbereitung, doch nach zwei Jahren wurde der Betrieb wiedereingestellt. 1941 wurden in die im Tagschacht stehenden, halbzerfallenen Häuser Juden aus drei Landkreisen eingewiesen und später über Frankfurt in die Konzentrationslager deportiert. 1952 überprüfte die Altenberg Zink AG die Grube, errichtete eine Aufbereitung, arbeitete aber nur das Haldenmaterial durch, wobei sie beachtliche Mengen an Zink ausbeutete. 1957 schloss sie den Betrieb wieder. Die 96 Gebäude in den Ortsteilen „Tagschacht“ und „Kölsch Loch“ wurden bis auf sechs abgerissen, die Natur hat sich das Gelände zurückerobert. An den Bergbau erinnern heute noch der Bergmannsfriedhof oberhalb des „Tagschachtes“, die Stolleneingänge und Halden im Erzbachtal sowie der vor einigen Jahren beschilderte Bergbaupfad.

Aus „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch die Siedlergemeinschaft St. Martin haben junge Familien nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, familiengerechte Heime zu erstellen. Diese Initiative war der Beginn eines neuen Ortes Friedrichssegen, jetzt aber in den Ortsteilen Ahl und Neue Welt bis zum Olsborn. Für raumgreifende Veränderungen, wie den Gewerbepark auf dem „Ahler Hof“ und das Baugebiet „Ahler Kopf“, sorgte vor allem die 1998 in Betrieb genommene Lahnbrücke. Heute hat der Stadtteil Friedrichssegen fast tausend Einwohner, so viel wie nie zuvor in seiner 160-jährigen Geschichte.

Am Sonntag, 16. Juli hat anlässlich des Tags der offenen Tür beim Technischen Hilfswerks im Ahlerhof auch das Bergbaumuseum von 10.00 bis 17.0 Uhr geöffnet und man kann sich in die Geschichte Friedrichssegens vertiefen.

BEN Radio

Zum Jahreswechsel: Danke für Vertrauen, Hinweise und Kritik

RHEIN-LAHN Mit dem Übergang von 2025 zu 2026 endet für den BEN Kurier ein weiteres intensives Jahr regionaler Berichterstattung. Ein Jahr mit vielen Themen, Gesprächen, Recherchen und Geschichten aus unserer Heimat – getragen vor allem von den Menschen, die diese Region ausmachen.

Journalismus lebt vom Vertrauen der Leserinnen und Leser. Vom offenen Hinweis, von der kritischen Nachfrage, vom Widerspruch ebenso wie von der Zustimmung. Auch im vergangenen Jahr haben uns zahlreiche Hinweise erreicht, viele davon aus der Mitte der Gesellschaft. Sie haben Themen angestoßen, Missstände sichtbar gemacht, Entwicklungen begleitet und Diskussionen ermöglicht. Dafür sagen wir ausdrücklich Danke.

Der BEN Kurier versteht sich als unabhängiges regionales Medium. Unser Anspruch ist es, sachlich zu berichten, kritisch nachzufragen und Entwicklungen transparent darzustellen, unabhängig von parteipolitischen oder persönlichen Interessen. Gerade auf kommunaler Ebene ist dies nicht immer bequem, aber notwendig. Demokratie lebt von Öffentlichkeit, und Öffentlichkeit braucht verlässliche Informationen.

2025 war zugleich ein Jahr, das gezeigt hat, wie wichtig lokaler Journalismus weiterhin ist. Entscheidungen vor Ort, gesellschaftliche Debatten, ehrenamtliches Engagement, wirtschaftliche Herausforderungen und persönliche Schicksale, all das findet nicht abstrakt statt, sondern direkt vor unserer Haustür. Diese Nähe verpflichtet zu Sorgfalt, Verantwortung und Fairness.

Zum Jahreswechsel blicken wir mit Dankbarkeit auf das Erreichte und mit Verantwortung auf das Kommende. Auch 2026 wird der BEN Kurier aufmerksam hinschauen, zuhören und berichten. Nicht lauter als nötig, aber klar. Nicht gefällig, sondern verlässlich. Wir danken allen Leserinnen und Lesern für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und ihre kritische Begleitung.

Der BEN Kurier wünscht einen guten und sicheren Start ins Jahr 2026.

Lahnstein

Lahnsteiner Winterzauber begeisterte in der Adventszeit Fünf Wochenenden voller Weihnachtsstimmung

LAHNSTEIN Lahnstein hat in diesem Advent eindrucksvoll gezeigt, wie stimmungsvoll die Stadt leuchten kann. An fünf Wochenenden verwandelte sie sich in eine lebendige Winterwelt, die Menschen aus der Region wie aus der Nachbarschaft zusammenbrachte und mit warmem Licht, liebevoll dekorierten Plätzen und einer Fülle regionaler Kreativität begeisterte.

Der Winterzauber führte durch verschiedene Stadtteile und zeigte überall sein eigenes Gesicht: Mal durch romantisch geschmückte Höfe und kleine Gassen, mal durch historische Plätze, an denen Kunsthandwerk, kulinarische Leckereien und weihnachtliche Musik eine besonders heimelige Atmosphäre schufen. Kunsthandwerker aus der Region, Vereine, Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger machten jedes Wochenende zu einem kleinen Fest für alle Sinne.

Ob handgefertigte Geschenkideen, selbstgebackene Waffeln, traditionelle Spezialitäten oder kreative nachhaltige Produkte – der Winterzauber bot vielerorts liebevoll ausgewählte Angebote. Familien konnten sich über stimmungsvolle Kinderprogramme freuen, gemeinsames Weihnachtssingen sorgte für besondere Momente und sogar der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen.

Den Abschluss bildete der Wintermarkt am Theater, der mit winterlichen Getränken, herzhaften wie süßen Speisen und kleinen Verkaufsständen einen stimmungsvollen Ausklang der Marktwochen schuf.

Die Wochenenden in Lahnstein luden auch zu einer besonderen Mitmachaktion ein: dem Schlemmerstempelpass. Für jede verköstigte Spezialität erhielten die Besucher einen Stempel. Ist der Pass vollständig gefüllt, konnte er direkt an den Verkaufsständen abgegeben oder in den vorgesehenen Lostopf eingeworfen werden. Damit haben alle Teilnehmer die Chance auf attraktive Gewinne, wie Ticktes für verschiedene Veranstaltungen in Lahnstein, Restaurantbesuche oder Sachpreise wie einen Schlitten und eine Kaffeemaschine. Alle Gewinner werden persönlich informiert.

„Der Winterzauber 2025 hat gezeigt, wie lebendig und herzlich unsere Stadt ist. Überall war zu spüren, wie Menschen miteinander ins Gespräch kommen und diese besondere Zeit des Jahres gemeinsam genießen. Ein toller Auftakt in die Weihnachtszeit, der sicher noch lange nachklingen wird“, freut sich Oberbürgermeister Lennart Siefert über die besondere Adventszeit in Lahnstein.

Der Nikolausmarkt lockte viele Besucher auf den Salhofplatz | Foto: Aleksandra Szukala

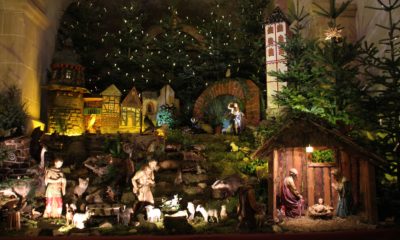

Der Nikolausmarkt lockte viele Besucher auf den Salhofplatz | Foto: Aleksandra Szukala Wer die winterliche Atmosphäre auch nach den Adventswochenenden genießen möchte, hat dazu noch Gelegenheit: Der Krippenweg am Allerheiligenberg lädt bis zum 7. Januar zu besinnlichen Spaziergängen ein und verlängert so die festliche Stimmung über die Feiertage hinaus (pm Stadt Lahnstein).

BEN Radio

Vor 50 Jahren starb der Lahsteiner Willi Weiler als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus

LAHNSTEIN Weniger bekannt ist, dass er als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus zu den ersten politischen Gefangenen gehörte und bereits 1933 für ein halbes Jahr inhaftiert, gequält und gefoltert wurde. 1949 schrieb er die Broschüre „Meine Erlebnisse im KZ-Lager Kemna. Wuppertaler Lager der S.A.“. „Diese Schrift“, so schreibt er, „soll allen aufrechten Menschen eine Warnung sein, die Augen aufzuhalten, damit niemals mehr durch eine Diktatur die Freiheit geschunden und das Recht gebrochen wird.“ Seine Dokumentation wurde 1998 in einer Neuauflage einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und ist im Stadtarchiv Lahnstein ausleihbar.

Geboren wurde Willi Weiler am 22. Mai 1905 in Kamp-Bornhofen. Er wurde Schiffsjunge, dann Matrose auf verschiedenen Rheinschiffen und erlangte 1929 das Rheinschifferpatent. Durch sein Elternhaus sozialistisch geprägt, wurde er bereits 1919 Mitglied der Gewerkschaft. Er beteiligte sich an Streiks im Ruhrgebiet, schloss sich Antifaschisten an und geriet bald ins Visier der aufkommenden Nationalsozialisten.

Nach der Machtergreifung wurde nach ihm gefahndet. Als er sich bei der Polizei meldete, kam er ins Stadtgefängnis Duisburg. Hier begann am 12. Mai 1933 sein Martyrium, dem Anfang September die Verlegung nach Kemna folgte. In einer leerstehenden Fabrik wurden von Juli 1933 bis zum Januar 1934 in der Mehrzahl kommunistische und sozialdemokratische Gegner des Hitler-Regimes aus Wuppertal, dem übrigen Bergischen Land sowie aus weiteren Städten und Regionen im Regierungsbezirk Düsseldorf inhaftiert. Was Willi Weiler und seine Leidensgenossen hier über sich ergehen lassen mussten, geht unter die Haut. Am 20. November 1933 wurde er aus dem Lager entlassen.

Willi Weiler musste schriftlich erklären, dass er „jede staatsfeindliche politische Betätigung, insbesondere jede Beteiligung an hoch- und landesverräterischen Umtrieben“ zu unterlassen habe. Weiler zog es vor, sich zunächst nach Holland abzusetzen. Ein holländischer Schiffsführer nahm ihn von Duisburg in seinem Maschinenraum mit. Später kehrte er nach Deutschland zurück. Er arbeitete bei der Deutschen Reichsbahn Oberlahnstein und wurde von hier als Fahrbereitschaftsleiter nach Le Mans im deutschbesetzten Frankreich versetzt. Als die Amerikaner vor Le Mans standen, setzte er sich mit drei Kameraden bis zur Grenze ab. Der Fußmarsch führt sie nach Wuppertal, wo er von einem Freund erfuhr, das nach ihm gefahndet wird, weil er „sich böswillig von der Truppe entfernt habe.“ Er beschloss, vorsichtig zu sein und daher nicht sofort nach Hause, sondern wegen seiner Gefäßerkrankung nach Bad Ems zu gehen. Dort hörte er von einem Geheimlazarett des Hautarztes Dr. Grochocki aus Koblenz, in dem er sich mit anderen politisch verfolgten Menschen gesundpflegen ließ.

Nach Kriegsende bewarb er sich zum Aufbau einer „politisch einwandfreien“ Polizei. Im August 1945 wurde er Kreiskommissar der französischen Militärregierung, zuständig für 52 Gemeinden im damaligen Kreis St. Goarshausen. 1948 wurde er vom Oberstaatsanwalt in Wuppertal zur Vernehmung geladen und traf vor dem Landgericht auf viele Leidensgenossen, die noch Nachwehen von den Misshandlungen aufwiesen. Als Zeuge musste er seinen einstigen Peinigern gegenübertreten. In dieser Zeit besuchte er sein einstiges Lager und schrieb mit Genehmigung der Militärregierung seine Erlebnisse nieder.

Da er keine Ausbildung zum Polizeibeamten hatte, nahm er 1948/49 an einem Polizeilehrgang in Bad Ems teil, der ihm vom Land Rheinland-Pfalz angeboten wurde. Jedoch fielen sämtliche Teilnehmer durch die Prüfung, worauf auch ihm gekündigt wurde. Weiler glaubte, dass die Entlassung aus dem Polizeidienst nicht mit rechten Dingen zuging. Spielte sein Buch, das von der Staatsanwaltschaft Koblenz überprüft wurde, dabei eine Rolle? Er prozessierte vor Gericht, verlor und rekapitulierte verbittert seine Machtlosigkeit gegenüber den „Drahtziehern“.

Bis zu seiner Rente arbeite Weiler bei den Lahnsteiner Firmen Bollinger, Schroeder und Stadelmann, Condor-Werke/Philippine als Lagerist und Pförtner. Ehrenamtlich sammelte er Geld- und Sachspenden für das Kinderferienlager der AWO auf dem Aspich, welches er als Rentner einige Jahre leitete. Am 16. Dezember 1975 verstarb Willi Weiler.

Von seiner Veröffentlichung erfuhr der „Jugendring Wuppertal e.V. Arbeitskreis Kemna“ durch Zufall erst lange nach Weilers Tod. Er nahm Kontakt mit der Stadt Lahnstein auf, wo Weiler mit seiner Familie bis zu seinem Tod lebte. Der Arbeitskreis entschied sich für einen Neudruck, zu dem die Töchter Weilers ihre Genehmigung sowie eigene Aufzeichnungen zum Lebenslauf des Vaters gaben. Die authentische Neuauflage, ergänzt durch Fotos und andere Zeitdokumente, verdeutlicht im Nachwort, dass Weilers Benachteiligung im beruflichen Leben nach 1945 leider kein Einzelfall ist (pm Stadt Lahnstein).

-

Allgemeinvor 4 Jahren

Allgemeinvor 4 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 4 Jahren

VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Schulenvor 4 Jahren

Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Koblenzvor 4 Jahren

Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Blaulichtvor 4 Monaten

Blaulichtvor 4 MonatenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering

-

Koblenzvor 8 Monaten

Koblenzvor 8 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos

-

VG Nastättenvor 4 Jahren

VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!

-

VG Nastättenvor 1 Jahr

VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus