Lahnstein

Vor 150 Jahren wurde die erste feste Straßenbrücke in Lahnstein eingeweiht

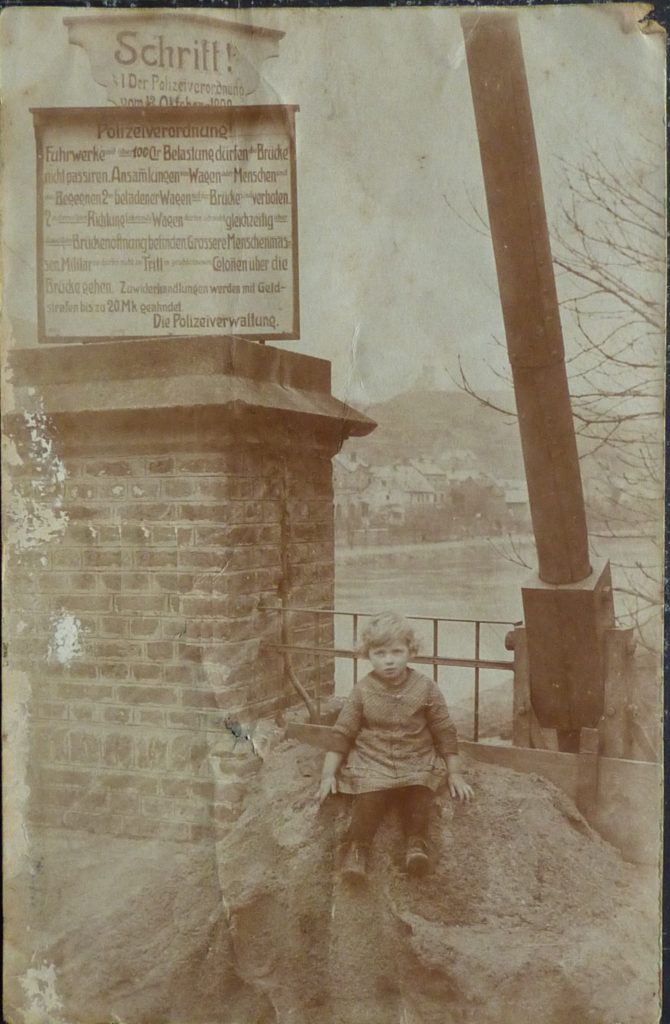

Die Polizeiverordnung von 1909 zur Brückenbenutzung war neben dem Schlagbaum angeschlagen. Zuwiderhandlungen wurden mit 20 Mark bestraft. (Foto: Sammlung Stadtarchiv Lahnstein)

Die Polizeiverordnung von 1909 zur Brückenbenutzung war neben dem Schlagbaum angeschlagen. Zuwiderhandlungen wurden mit 20 Mark bestraft. (Foto: Sammlung Stadtarchiv Lahnstein)

LAHNSTEIN „Mit Bezugnahme auf das nachstehende Programm erlauben sich die unterzeichneten Gemeindevorstände, die Bewohner der beiden Lahnstein zur Feier der Eröffnung der Lahnbrücke ganz ergebenst einzuladen“, so beginnt die Anzeige im Lahnsteiner Tageblatt für die Eröffnungsfeier der ersten festen Brücke über die Lahn am Samstag, den 8. Februar 1873.

Vormittags um 10.30 Uhr wurden die Festteilnehmer an den Bahnhöfen in Ober- und Niederlahnstein in Empfang genommen. Nach der Zusammenkunft im Oberlahnsteiner Bahnhof bzw. im Niederlahnsteiner Hotel Noll folgte die Begrüßung auf der Brücke. Anschließend wurden ein Frühstück im Hotel Noll, mittags ein „Festessen mit Harmoniemusik“ im Hotel Weller in Oberlahnstein sowie am Abend ein Ball im Saale Rosenbach (Emser Straße) angeboten. Für das Festessen war Voranmeldung nötig – Kosten 25 Silbergroschen (Die Reichsmark wurde erst 1876 eingeführt!).

Zweibogige Stahlbrücke verband Nieder- und Oberlahnstein von 1873 bis 1926

Auf der Titelseite stand ein Gedicht mit folgenden Versen „Die Brücke sei das Band der ew‘gen Treue, das beide Lahnstein fest zusammenhält. Wenn‘s auf den Bergen grünen wird auf‘s Neue, dann beide Nachbarorte haben sich vermählt! So möge das schöne Fest der Brückenweihe den Anfang bilden einer bessern Zeit. Die Zukunft stelle Lahnstein in die Reihe der Städte, der Freiheit und Einigkeit.“ Der Dichter war wie auch einige Leserbriefschreiber der festen Überzeugung, dass die feste Straßenbrücke der Beginn für ein gemeinsames Stück Geschichte der historisch rivalisierenden Städte als auch die Basis für ein Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Bürger darstellen kann, und er sollte recht behalten, auch wenn die politische Vereinigung noch 96 Jahre auf sich warten ließ.

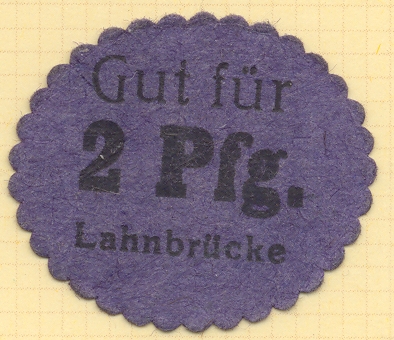

Brückengeldmarke (Foto: Stadtarchiv Lahnstein)

Bei dieser ersten Brückenkonstruktion handelte es sich um eine zweibogige, auf einem Mittel- und zwei Uferpfeilern ruhende Stahlbrücke. Die 63,5 m lange und 5,5 m breite Fahrbahn war mit Eichenholzbohlen gedeckt. Beidseitig existierte neben der Fahrbahn ein 1,2 m breiter Bürgersteig. Schon während der Bauzeit wurde die mangelhafte Ausführung des Brückenoberbaus moniert, sodass die ausführende Baufirma Ruetz AG in Rotherde bei Düsseldorf mit einer Konventionalstrafe von rund 19.000 Mark belegt werden sollte. Der schadhafte Bohlenbelag musste nach wenigen Jahren erneuert werden. Auch mussten immer wieder aufgrund von Überlastung Reparaturen an der Eisenkonstruktion vorgenommen werden. Für eine Pflasterung war die Konstruktion nicht geeignet.

Beiden Städten wurde die Erhebung von Brückengeld gestattet, um die aufgenommenen Kredite für die Baukosten abzuzahlen und auch Geld für die laufende Unterhaltung vorhalten zu können. „Jeder, welcher als Fußgänger, Reiter, Führer eines Fuhrwerks oder Schlittens, als Treiber oder Leiter von Vieh, oder mit einem Handwagen, Handkarren, Handschlitten oder mit einem mit Hunden bespannten Fuhrwerk die für den gewöhnlichen Verkehr zwischen Nieder- und Oberlahnstein bestimmte Lahnbrücke passiert, muss auf die Aufforderung des Brückengelderhebers an der Brückengeld-Erhebestelle anhalten … Der Tarif betrug zunächst zwei Silbergroschen für Fußgänger, zwei für unbeladene und drei für beladene Fuhrwerke, nach Einführung der Mark (1876) für Fußgänger 2 Pfennige, für einen Handwagen 5 Pfennige und für ein Fuhrwerk 30 Pfennige. Es gab Oberlahnsteiner Firmen, die ihre Arbeiter im Nachen übersetzten, um das Brückengeld zu umgehen, obwohl es auch Monatskarten für Arbeiter gab. Ein auf der Brücke angebrachtes Schild verkündete eine Polizeiverordnung, die den Verkehr über die Brücke bei Strafandrohung regelte. Zum Beispiel duften Fuhrwerke nicht mit über 100 Zentner (entspricht 5 t) Belastung die Brücke passieren. Menschenansammlungen oder das Begegnen zweier beladener Wagen waren verboten. Die Stelle des Brückengelderhebers wurde auf drei Jahre verpachtet, der Tarif wurde von einer Brückenkommission festgelegt, die Einnahmen aus der Pacht teilten sich beide Städte zu gleichen Teilen. Auch die Straßenlaterne auf der Mitte der Brücke wurde gemeinschaftlich unterhalten, während für die Beleuchtung an den Auffahrten jede Gemeinde für sich zuständig war.

Die Polizeiverordnung von 1909 zur Brückenbenutzung war neben dem Schlagbaum angeschlagen. Zuwiderhandlungen wurden mit 20 Mark bestraft. (Foto: Sammlung Stadtarchiv Lahnstein)

Zunächst sollte das Brückengeld für 40 Jahre erhoben werden, doch die beiden Städte machten nach Ablauf dieser Zeitspanne keine Anstalten, die Erhebung einzustellen, obwohl dies von den Bürgern als erhebliche Belastung empfunden wurde. Ein unabhängiger Prüfbericht verdeutlichte, dass die Erhebung für die Kassen beider Städte dringend notwendig war, worauf Wiesbaden einlenkte. Das Recht der Städte auf Brückengelderhebung wurde unbefristet. Die letzten Schulden konnten die beiden Städte erst 1916 tilgen. Brückengeld für Kraftfahrzeuge wurde erst 1911 festgelegt. Autos waren damals noch eine Seltenheit. So passierten im Jahr 1925 durchschnittlich 88 Fahrzeuge pro Tag die Brücke. Das Brückenhäuschen war aus Holz und Blech, das steinerne, das sich bis heute erhalten hat, wurde erst 1927 mit der neuen Brücke errichtet.

Im 1. Weltkrieg wurde die Brücke durch Transport schweren Kriegsgeräts stark in Anspruch genommen. Ein großes Problem war die Einschränkung, dass jeweils nur ein Fahrzeug die Brücke befahren konnte. Damit wurde die beplankte Brücke für den zunehmenden Verkehr mit Kraftfahrzeugen ein Verkehrshindernis. Auch sollte die Straßenbahn über die Brücke verlängert werden, wozu ein Neubau unausweichlich war. Mit den Arbeiten für eine neue Brücke konnte aus wirtschaftlichen Gründen erst 1926 begonnen werden, obwohl die Pläne seit 1922 in der Schublade lagen. Während der zweijährigen Bauzeit der zweiten Brückenkonstruktion wurde aus Kostengründen auf die Errichtung einer Notbrücke verzichtet und der Verkehr per Fähre abgewickelt. Das verpachtete Fährrecht wurde dabei von beiden Städten subventioniert, um die Belastung der Bürger durch Fährgebühren zu senken.

Lahnstein

Natürlicher Klimaschutz vor Ort: Lahnstein erhält Bundesfördermittel in Höhe von 603.000 Euro

LAHNSTEIN Zur heute in der Haushaltsausschusssitzung des Deutschen Bundestags beschlossenen Förderung der Stadt Lahnstein im Rahmen der Förderrichtlinie für Natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum erklärt die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

„Es freut mich sehr, dass die Stadt Lahnstein Bundesfördermittel in Höhe von 603.000 Euro für die dringend notwendige Umgestaltung des Weihers im Ernst-Wagner-Park erhalten wird. Der Förderantrag wurde auf Initiative der Lahnsteiner Grünen von der Stadt eingereicht.

Noch vergangenes Jahr drohte die Teichlandschaft auszutrocknen und zuletzt nahm die Wasserqualität rapide ab. Nun soll ein naturnahes Gewässer, eine ausgedehnte Flachwasserzone und Blühwiese den Park als Naherholungsgebiet für die Bürger:innen deutlich aufwerten und zugleich als Rückzugsort für eine Vielzahl von Tieren dienen. Die geplanten Maßnahmen tragen so unmittelbar zum Natur- und Artenschutz bei. Die zugesagte Förderung ist Teil des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) des grünen Bundesumweltministeriums. Als größtes Naturschutzpaket in der Geschichte der Bundesrepublik will das Ministerium so die Bedeutung der Kommunen als zentrale Verbündete für den natürlichen Klimaschutz betonen. Das Programm fördert Projekte, die einen positiven Beitrag für den Klimaschutz und den Erhalt sowie die Stärkung der biologischen Vielfalt leisten und dabei die Lebensqualität in den Kommunen erhöht. Dazu zählen zum Beispiel Maßnahmen zur naturnahen und Artenvielfalt fördernden Begrünung von Dörfern und Städten im ländlichen Raum oder die Entsiegelung von Böden zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen.

Lahnstein hat sich dazu entschlossen, genau diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, diesem Beispiel folgen noch viele weitere rheinland-pfälzische Kommen. Und es ist deshalb richtig und wichtig, dass der Bund sie bei ihren Bemühungen um Natur- und Klimaschutz vor Ort unterstützt. Den Lahnsteiner Grünen möchte ich für ihr Engagement danken – der vehemente Einsatz für ihre Stadt hat sich gelohnt.“

Lahnstein

Lahnsteiner Grüne begrüßen Windparkprojekt der Stadt Lahnstein

LAHNSTEIN Die Lahnsteiner Grünen begrüßen die Entscheidung zur Errichtung eines Windparks im Lahnsteiner Waldgebiet zwischen Becheln und Schweighausen. Heute wurde ein Gestattungsvertrag dazu in der Stadthalle unterzeichnet, an dem der Lahnsteiner Oberbürgermeister, die EVM und die Bürgermeister der angrenzenden Gemeinden Becheln, Schweighausen, Frücht nebst VG Bürgermeister Uwe Bruchhäuser und der weitere Waldbesitzer neben der Gemeinde Lahnstein, Graf von Kanitz, beteiligt waren. Die SGD Nord, vertreten durch Prasident Wolfgang Treis, begleitet das Genehmigungsverfahren positiv.

Insgesamt sollen 16 Anlagen entstehen. Dies bietet den Kommunen die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren und den finanziellen Herausforderungen der Gemeindeverwaltung entgegenzutreten. Die Pachtzahlungen der EVM werden eine wichtige Einnahmequelle darstellen.

Darüber hinaus leistet der Windpark einen großen Beitrag zum Klimaschutz, da weniger fossile Energien verbrannt werden müssen, um Energie und damit Strom zu schöpfen. Die insgesamt 16 Windräder, davon 9 auf Lahnsteiner Gemarkung und 7 auf den Flächen der Gemeinden Becheln, Schweighausen und Frücht werden mehr als 200.000 Haushalte versorgen können.

Bündnis 90/Die Grünen haben bereits im Jahr 2021 Anträge und Vorschläge zur Errichtung eines Windparks im regionalen Wald gestellt und sind nun hocherfreut, dass ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gegangen ist. Die Umsetzung des Projekts soll bis 2028 abgeschlossen sein.

Lahnstein

Fuchsräude im Lahnsteiner Wald: Eine Gefahr für Hund und Halter

LAHNSTEIN Auch in den Wäldern um Lahnstein breitet sich die Fuchsräude aus und stellt eine potenzielle Gefahr für Hunde und ihre Halter dar. Die Fuchsräude, verursacht durch die parasitäre Milbe Sarcoptes scabiei, ist eine hochansteckende Hautkrankheit, die sowohl Wild- als auch Haustiere betreffen kann. Für Füchse endet die Krankheit oft tödlich. Da die Fuchsräude hochansteckend ist, raten Jäger in betroffenen Regionen Hundebesitzern zu besonderer Vorsicht. Denn: Für eine Infektion reicht der Kontakt mit einem Fuchsbau oder mit den Hinterlassenschaften von Füchsen.

Bei entsprechender Parasitenbehandlung kann der Waldspaziergang dennoch unbeschwert genossen werden. Hunde sollten zur Sicherung ihrer Gesundheit aber an der Leine geführt und vom Verlassen ausgewiesener Wanderwege abgesehen werden.

Von Fuchsräude betroffene Hunde leiden unter massivem Juckreiz, der so stark sein kann, dass sie sich Selbstverletzungen zufügen. Die Haut kann gerötet sein und Papeln, Pusteln oder Krusten aufweisen.

Vorsicht: Auch eine Übertragung vom Hund auf den Menschen ist nicht ausgeschlossen und führt vorübergehend zu Juckreiz.

Da die Krankheit schnellstmögliche Behandlung erfordert, sollten Hundebesitzer, wenn sie bei ihrem Hund räudetypische Symptome feststellen, direkt eine Tierarztpraxis aufsuchen. Eine Räude erfordert schnellstmögliche Behandlung.

-

Allgemeinvor 2 Jahren

Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag

-

VG Loreleyvor 3 Jahren

VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten

-

Koblenzvor 2 Jahren

Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung

-

Schulenvor 2 Jahren

Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems

-

Gesundheitvor 1 Jahr

Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!

-

Gesundheitvor 2 Monaten

Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!

-

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr

Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt

-

Lahnsteinvor 1 Jahr

Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an